Im Austrofaschismus sollte die Doppelverdienerverordnung die wenigen Wissenschafterinnen, die an der Universität Wien tätig waren, aus dieser verdrängen. Der Plan ging aber nur zum Teil auf.

Erst 1897, also vor 125 Jahren, wurden Frauen an der Universität Wien erstmals zu einem Studium an der Philosophischen Fakultät zugelassen.[1] In den folgenden Jahrzehnten machten zwar einige Frauen wissenschaftlich Karriere. Es dauerte aber knapp 60 Jahre, ehe 1956 mit der Physikerin Berta Karlik (1904–1990) erstmals eine Frau eine ordentliche Professur erhielt. Dass es so lange dauerte, hatte zum einen damit zu tun, dass die Universität noch lange im 20. Jahrhundert eine von konservativ denkenden Männern beherrschte Institution war. Zum anderen hatte Österreich in der Ersten Republik fast durchgehend eine christlichsoziale Regierungsspitze und ein katholisch-konservatives Unterrichtsministerium, das die Letztentscheidungen bei Studienzulassungen als auch bei Berufungen traf. Die im Ministerium Verantwortlichen standen Emanzipationsbestrebungen von Frauen ebenfalls kritisch gegenüber.

Androzentrisch und allzu lange rückwärtsgewandt

Im Vergleich zur Ersten Republik zählten Frauen zu den Verlierer:innen der Jahre 1933 bis 1938, da die austrofaschistische Diktatur ihre Bedeutung vor allem als Mutter und Hausfrau betonte. Auch wenn in der Zeit vor 1933 und nach 1945 Frauen gerade in den höheren Hierarchieebenen ebenfalls nicht repräsentiert waren, so brachte der Austrofaschismus in Sachen Aufstieg der Frauen dennoch tendenziell einen Rückschritt. Ihre Handlungsspielräume an den Universitäten – egal ob als Studierende oder als Wissenschafterinnen – waren letztlich meist von Männern vorgegeben.[2] In der austrofaschistischen Vorstellung der neuen studentischen Elite spielten Studentinnen entsprechend kaum eine Rolle. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass die vom Regime ab 1935 verpflichteten paramilitärischen Hochschullager bloß für Studenten eingerichtet wurden. Dazu alternative gemeinschafts- und identitätsstiftende Veranstaltungen für Frauen wurden nicht implementiert.

In der Hochschülerschaft Österreichs, der ab Herbst 1933 landesweiten studentischen Einheitsvertretung und Vorgängerorganisation der heutigen ÖH, erhielten Frauen ebenfalls keine nennenswerten Funktionen. Aktivistinnen gab es eher auf linker oder auf nationalsozialistischer Seite. Beispiele dafür waren zum einen die Nationalsozialistin Elisabeth Stipetić, die ab 1934/35 die Hochschulgruppe „Universität Wien“ des verbotenen NS-Studentenbunds leitete und ab Juli 1935 Führerin der „Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen Österreichs“ war. Für die politisch diametral entgegengesetzte Seite sei Marie Tidl (1916–1995) genannt, Leiterin des Geeinten Roten Studenten-Verbands im Austrofaschismus und nach dem „Anschluss“ 1938 Kämpferin gegen den Nationalsozialismus.

Eine Männer- und Familien-Förderungsmaßnahme

Das Dollfuß/Schuschnigg-Regime hob die in der Verfassung festgeschriebene staatsbürgerliche Gleichberechtigung von Mann und Frau wieder auf.[3] Dazu kam ein gesetzlicher Vorstoß, Frauen aus der Arbeitswelt zu verdrängen: die sogenannte Doppelverdienerverordnung.[4] Dieses Gesetz war ab Dezember 1933 eines der wichtigsten Instrumente der austrofaschistischen Geschlechterpolitik.[5] Konkret bedeutete die Maßnahme für Ehefrauen von Männern im öffentlichen Dienst einen Aufnahmestopp bzw. die Entlassung aus dem Bundesdienst, wenn der Ehemann ein Einkommen von mehr als 340 Schilling (nach heutiger Kaufkraft ca. 1.340 Euro) vorweisen konnte. Es handelte sich damit um eine Intervention, die offiziell mit den hohen Arbeitslosenzahlen (1934 knapp 25 Prozent) begründet und nach außen als Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme für Männer präsentiert wurde.

Zugleich machte die Verordnung auch die Haltung des Regimes gegenüber Ehe und Familie klar: Doppelverdienste von kinderlosen Ehepaaren wurden als ein „ungesunder“ Zustand angesehen, den man nicht auf Kosten anderer Arbeitssuchender fördern sollte.[6] Nicht zuletzt war es ein „ideologisches Statement gegen selbstständige Frauen, die sich die Freiheit herausnahmen, wie Männer Beruf und Ehe zu verbinden“.[7] Frauenvereine protestierten nach der Einführung vehement dagegen und verfassten hunderte Schreiben an das Bundeskanzleramt, die heute in Österreichischen Staatsarchiv aufliegen.[8] Welche existentiellen Auswirkungen das Gesetz für einzelne Frauen hatte, zeigen auch deren Bittbriefe um Ausnahmeregelungen. Am stärksten von der neuen Bestimmung betroffen waren Lehrerinnen in den Schulen – der einzige „intellektuelle“ Beruf, in dem Frauen knapp die Mehrheit stellten: 20.022 Lehrern standen damals 21.168 Lehrerinnen gegenüber.[9]

An der Universität Wien sah das Verhältnis völlig anders aus. Ende 1933 befand sich keine einzige Frau unter den 217 ordentlichen und außerordentlichen Professoren im Personalstand.[10] Von den 780 wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen waren lediglich 32 Frauen. Nur bei den administrativen Posten war das Verhältnis etwas ausgewogener: Den 249 Männern standen 110 Frauen gegenüber. Aber sogar hier versuchte das Regime mit der Doppelverdienerverordnung zum Nachteil der Frauen einzugreifen.

In der Zwickmühle: „wilde Ehe“ und Heirat gleichermaßen als Entlassungsgrund

Noch im Studienjahr 1933/34 hatten alle Frauen an der Universität Wien, deren Ehemänner für den Bund, das Land oder die Gemeinde arbeiteten und „zu viel“ verdienten, ihren Arbeitsplatz zu räumen. Doch im Personalstand hinterließ dies zunächst keine erwähnenswerten Spuren. Die Anzahl der administrativen Mitarbeiterinnen stieg in den Jahren 1933/34 bis 1934/35 sogar minimal von 110 auf 112 an: Drei Frauen traten aus dem Dienst aus, und fünf wurden neu aufgenommen.

Ein in den Archivbeständen des Bundeskanzleramtes dokumentierter Fall an der Universität Wien ist jener von Brunhilde Rumpler. Sie war Kanzleibeamtin am Pädagogischen Seminar von Richard Meister und wollte Wilfried Poszpisily heiraten, einen Angestellten beim Bundesamt für Statistik. Die administrative Mitarbeiterin bemühte sich schriftlich trotz der geplanten Eheschließung um „Beibehaltung im Dienste“. Nicht zu heiraten, wäre keine Alternative gewesen, wie sie erklärt, denn hätte das Paar weiter in „wilder Ehe“ gelebt, so wäre dies ein Dienstvergehen Rumplers gewesen und hätte ebenfalls zu ihrer Entlassung geführt.[11]

Richard Meister, Vorstand ihres Instituts und einflussreicher universitärer Netzwerker, sprach sich ebenfalls für Rumplers Verbleib aus. Im Personalstand wurde sie ab dem Studienjahr 1934/35 mit dem Doppelnamen Rumpler-Poszpisily geführt. Sie hatte also geheiratet und konnte tatsächlich weiterarbeiten. Ihr Fall zeigt, dass eine Ausnahmeregelung über Umwege und mithilfe des Empfehlungsschreibens eines einflussreichen männlichen Vorgesetzten durchaus zu erwirken war. Es ist anzunehmen, dass Rumpler kein Einzelfall war, der hinter den Kulissen geregelt wurde. Um diese verdeckten Prozesse sichtbar zu machen, bedarf es aber noch weiterer Studien, die auch diese Einzelfälle systematisch überprüfen.

Auch im wissenschaftlichen Bereich blieb die Zahl der bereits erwähnten 32 Frauen im Personalstand vom Studienjahr 1933/34 zum Studienjahr 1934/35 gleich,[12] da sich die Ab- und Zugänge die Waage hielten. Dabei ist hervorzuheben, dass es in den Studienjahren 1932/33 und 1933/34 keine einzige ordentliche, außerordentliche oder gar emeritierte Professorin im Personalstand der Universität Wien im Bundesdienst gab und somit auch keine Professorin von der Regelung betroffen sein konnte – auch nicht die außerordentliche Professorin Charlotte Bühler (geb. Malachowski) (1893–1974). Die berühmte Entwicklungspsychologin lehrte und forschte am Institut für Psychologie im Palais Epstein.[13] Sie war aber nur Universitätsdozentin mit dem Titel einer außerordentlichen Professorin. Ihr Gehalt erhielt Bühler im Gegensatz zu ihrem Gatten Karl Bühler von der Stadt Wien. Sie war somit keine Bundesbedienstete und damit auch nicht von der Doppelverdienerverordnung betroffen.[14]

Eigens auszuwerten wäre noch, wie sich die Zahlen bei den Habilitationen von Frauen im Austrofaschismus gegenüber der Zeit davor veränderten. Dass Wissenschafterinnen auch zwischen 1933 und 1938 eine Venia Legendi erwerben konnten, ist aber dokumentiert: So konnte sich die bereits erwähnte Physikerin Berta Karlik im Jahr 1937 die Lehrberechtigung für ihre Fach erwerben.

Abschreckende Wirkung als indirekter Erfolg

Alles in allem scheint die Doppelverdienerverordnung weder auf der administrativen noch der wissenschaftlichen Ebene größere Auswirkungen an der damals nach wie vor stark männerdominierten Universität gehabt zu haben. Auch jenseits der Alma Mater blieb der Effekt weit hinter den Erwartungen des Regimeszurück: Die Massenarbeitslosigkeit ging durch diese Maßnahme nicht zurück, und so wurden kurzfristig Stimmen laut, die – letztlich erfolglos – eine Ausweitung auf private Betriebe forderten.[15] Ein anderes Instrument, um Frauen aus dem akademischen Bereich fernzuhalten, war ein Numerus Clausus, der im Austrofaschismus diskutiert, aber nie umgesetzt wurde.[16]

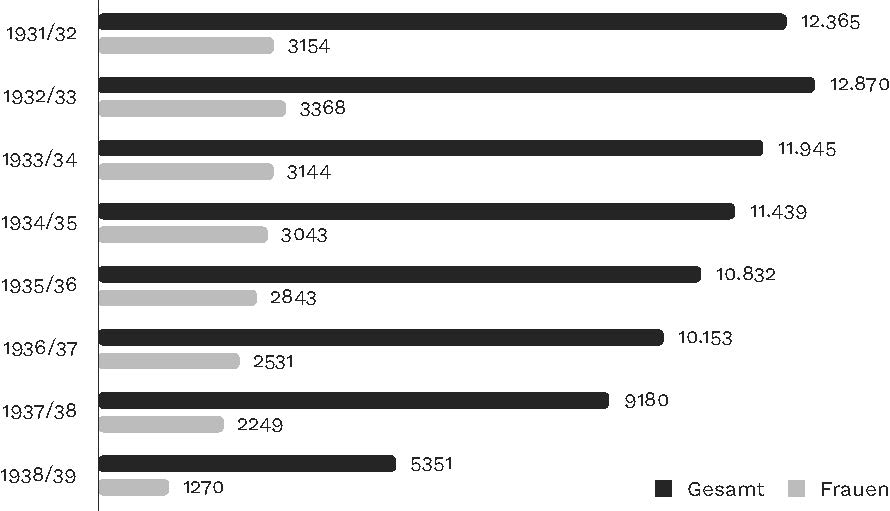

Die Vermutung liegt nahe, dass durch die Doppeldienerverordnung und die Exklusions-Diskussionen junge Frauen, die kurz vor ihrer Berufswahl standen, abgeschreckt waren, den Weg an die Universität wegen der propagierten und tatsächlichen Unvereinbarkeit zu wählen. Einen gewissen Hinweis geben die Studentinnen- und Mittelschulzahlen. Der Anteil der Hochschülerinnen an der Universität Wien ging von 1932/33 bis 1937/38 von 26 auf 24 Prozent der Gesamtstudierenden nur unwesentlich zurück. Im Bereich der Mittelschulen hingegen kam es im selben Zeitraum zu einer merklichen Reduzierung von 21.453 auf 19.525 Mädchen: Das ist ein Rückgang von neun Prozent in nur wenigen Jahren.[17] Diesen Trend hätte wohl auch die Universität Wien zeitversetzt stark zu spüren bekommen.

Ob in der Mädchenschulbildung oder im Frauenstudium: Außer Zweifel steht, dass die austrofaschistische Vorstellung einer quasi gottgewollten Geschlechterordnung sich auf den gesamten Alltag von Frauen im beruflichen wie im privaten Leben auswirkte. Ihre Situation verschlechterte sich ab 1933 offensichtlich: Mit der Rekatholisierung der Gesellschaft setzte auch eine Remaskulinisierung ein. Bei der praktischen Durchsetzung dieser ideologischen Vorgaben stieß der Austrofaschismus aber – wie auch in anderen Belangen – immer wieder an seine Grenzen.

Weiterlesen: Linda Erker, Die Universität Wien im Austrofaschismus. Österreichische Hochschulpolitik 1933 bis 1938, ihre Vorbedingungen und langfristigen Nachwirkungen (Göttingen 2021). Informationen zur Publikation findet ihr auf der Seite des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Wien (hier klicken). Eine Leseprobe steht auf dem Profil von Linda Erker bei academia.edu zur Verfügung. (Oder ihr folgt diesem Link hier.)

Die Outdoor-Ausstellung „(K)Ein Spaziergang – 125 Jahre Frauen an der Universität Wien“ der Abteilung Gleichstellung und Diversität bietet noch bis 30. Juni 2022 die Möglichkeit sich eingehender mit der Geschichte des Frauenstudiums an der Universität Wien auseinanderzusetzen. Infos findet ihr unter dem folgendem Link: https://kein-spaziergang.univie.ac.at.

Anmerkungen

[1] 1900 folgte die Öffnung der Medizinischen, 1919 der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, 1928 der Evangelisch-theologischen und erst 1945/46 schlussendlich die der Katholisch-theologischen Fakultät. Siehe die Homepage Frauenstudium der Universität Wien und die dort weiterführenden Links und Literaturempfehlungen.

[2] Alternativ traten Frauen selbst als Vorreiterinnen in regimetreuen Frauenorganisationen auf, die von einer Ungleichheit zwischen Mann und Frau ausgingen und diese damit nur perpetuierten. Vgl. Irene Bandhauer-Schöffmann, Hausfrauen und Mütter im Austrofaschismus. Gender, Klasse und Religion als Achse der Ungleichheit. In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 27 (2016) 3, 44–70.

[3] „Bundes-Verfassungsgesetz“, Bundesgesetzblatt (BGBl.) 1/1920 vom 1.10.1920, Artikel 7.

[4] „Verordnung der Bundesregierung vom 15. Dezember 1933 über den Abbau verheirateter weiblicher Personen im Bundesdienste und andere dienstrechtliche Maßnahmen“, BGBl. 545/1933 vom 15.12.1933.

[5] Neda Bei, Austrofaschistische Geschlechterpolitik durch Recht: Die „Doppelverdienerverordnung“. In: Ilse Reiter-Zatloukal/Christiane Rothländer/Pia Schölnberger (Hg.), Österreich 1933–1938. Interdisziplinäre Annäherungen an das Dollfuß-/Schuschnigg-Regime (Wien/Köln/Weimar 2012), 197–206, 207.

[6] Maria Mesner, Geburten/Kontrolle. Reproduktionspolitik im 20. Jahrhundert (Wien 2010), 136.

[7] Irene Bandhauer-Schöffmann, Gottgewollte Geschlechterdifferenzen. Entwürfe zur Restrukturierung der Geschlechterdichotomie in der Konstituierungsphase des „Österreichischen Ständestaats“. In: Brigitte Lehmann (Hg.), Dass die Frau zur Frau erzogen wird. Frauenpolitik und Ständestaat (Wien 2008), 15–61, 48.

[8] Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Archiv der Republik (AdR), Bundeskanzleramt (BKA) 1918–2003, BKA Inneres 1918–1938, Präsidium 1926–1938, Abteilung 4, GZ. 100762-1934/3, 1934.

[9] Christine Schaunig, Frauen im Austrofaschismus – Rückschritt, Stillstand, Fortschritt? Eine Suche in der Stadt und auf dem Land (ungedr. Dipl. Arb., Wien 2010), 14–16, sowie Peter Melichar, Kriegsfolgen. Bemerkungen zur Österreichischen Intelligenz 1918–1934. In: Hannes Stekl/Christine Gruber/Hans Peter Hye/Peter Urbanitsch (Hg.), Österreich – was sonst? Ernst Bruckmüller zum 70. Geburtstag (Wien 2015), 276–303, 287.

[10] Lediglich Privatdozentinnen mit dem Titel einer außerordentlichen Professorin.

[11] ÖStA, AdR, BKA 1918–2003, BKA Inneres 1918–1938, Präsidium 1926–1938, Abteilung 4, GZ. 100762-1934/4, GZ. 21053 5, 1934.

[12] Nicht miteingerechnet sind hier auch vier Bibliothekarinnen und eine Universitätsoptikerin laut Personalstand der Universität Wien (Stichtag: 1.11.1933 und 1.12.1934).

[13] Siehe zu Charlotte Bühler, ihrer Arbeit mit Tagebüchern, ihrer Forschungsgruppe und ihrem Forschungs- sowie Lebenspartner Karl Bühler: Li Gerhalter, Tagebücher als Quellen. Forschungsfelder und Sammlungen seit 1800 (Göttingen 2021), 146–166.

[14] Gerhard Benetka, Psychologie in Wien. Sozial- und Theoriegeschichte des Wiener Psychologischen Instituts 1922–1938 (Wien 1995), 29.

[15] Emmerich Tálos, Das austrofaschistische Herrschaftssystem Österreich 1933–1938 (Wien 2013), 325.

[16] Eva Hollensteiner, Frauen an Universitäten. Starke Präsenz des „schwachen“ Geschlechts (Wien 1990), 11. Diese Diskussion wurde beispielsweise 1935 intensiver in der Zeitung „Neue Freie Presse“ geführt.

[17] Irene Schöffmann, Der „Christliche Ständestaat“ als Männerstaat? In: Emmerich Tálos/Wolfgang Neugebauer (Hg.), Austrofaschismus. Politik – Ökonomie – Kultur 1933 – 1938 (Wien 2012), 254–280, 276–277.

Leave A Comment