Frauen des Mittelalters sind als Autorinnen kaum bekannt. Dennoch gab es vermutlich weit mehr als gemeinhin angenommen wird. Eleonore von Schottland (1433–1480) ist ein gutes Beispiel dafür, wie mittelalterliche weibliche Autorschaft in der Forschung diskutiert wird.

In der Forschung zur mittelalterlichen Literatur galt lange die einfache Logik: Männer schreiben, Frauen schweigen. Weibliche Autorschaft wurde angezweifelt und abgesprochen, sofern es keine Gegenbeweise gab. Umgekehrt wurden männliche Autoren nur selten hinterfragt.1 Erst in den letzten Jahren begann sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass Frauen sehr wohl schrieben, übersetzten, kommentierten – und ganze literarische Netzwerke stützten.

Nichtsdestotrotz hatten schreibende Frauen des Mittelalters mit enormen Hindernissen zu kämpfen. Mystikerinnen wie die Karmeliternonne Teresa de Jesús (1515–1582) beklagten ihr Schicksal gegenüber Gott, sich nicht in derselben Weise äußern zu dürfen wie Männer. Auch die englische Visionärin Juliana von Norwich (1343–ca. 1416) konnte die Autorität ihrer Visionen nur damit begründen, dass sie göttlich inspiriert seien.2

Bücher, Mobilität und Netzwerke

Vor diesem Hintergrund bestehen nach wie vor Zweifel darüber, ob Autorinnen wie Elisabeth von Nassau-Saarbrücken oder Eleonore von Schottland tatsächlich allein oder zumindest maßgeblich an der Erstellung der ihnen zugeschriebenen Texte beteiligt waren.3

Doch waren es gerade adelige Frauen, die im literarischen System ihrer Zeit eine bedeutsame Rolle innehatten. Sie heirateten über Sprachgrenzen hinweg,4 beförderten Bibliotheken und verbreiteten damit diverse Inhalte, beauftragten Schreiber, tauschten Bücher5 – und verknüpften so unterschiedliche Höfe und Regionen zu Wissensnetzwerken. Sie waren es auch, für die im Besonderen die höfische Literatur gedichtet wurde,6 oder die – neben dem Klerus – vermehrt das Lesen und Schreiben erlernten.7 Jungen lernten Lesen und Schreiben meist nur – zumindest bis ins Spätmittelalter -, wenn sie für den kirchlichen Dienst vorgesehen waren.8

Eleonore von Schottland: Eine Fürstin, ein Bestseller

Ein Paradebeispiel ist Eleonore von Schottland.9 Geboren als Tochter des schottischen Königs, lebte sie an drei Höfen: in Schottland, Frankreich, und Tirol. Bekannt ist Eleonore insbesondere für ihre eigenständige Regentschaft in Innsbruck und für die Übersetzung des Romans Pontus und Sidonia aus dem Französischen ins Deutsche.

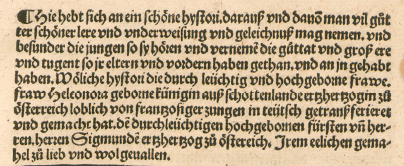

Der Vermerk zu Eleonores Autorschaft erscheint allerdings erst in den Drucken, die nach ihrem Tod erschienen sind. Hier heißt es sinngemäß (siehe Abb. 2):

„Es folgt eine Geschichte, aus der man zahlreiche gute und moralische Lehren ziehen kann. Vor allem junge Leute sollen von den guten Taten und der Ehre und Tugend vernehmen, die ihre Vorfahren vollbracht und errungen haben. Diese Geschichte hat die durchlauchtige und hochgeborene Frau, Eleonore, geborene Königin aus Schottland, Erzherzogin von Österreich, kompetent aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und dem durchlauchtigen und hochgeborenen Fürsten, ihrem Gemahl, Sigmund, Erzherzog von Österreich, gewidmet.“10

Dieser Absatz ist ursächlich für die große Diskussion innerhalb der Forschung, ob Eleonore nun Autorin war oder nicht. Teilweise wurden der Fürstin die nötigen Sprachkenntnisse abgesprochen,11 teilweise eine bloße PR-Strategie hinter der Nennung vermutet: Ihr Name sollte das Buch vermarkten, ihren Mann Sigmund von Tirol (1427–1496) vor der Insolvenz retten und ihrer Memoria dienen.12 In Bezug auf Eleonore wurde das Werk also eher zum Totengedenken stilisiert und als Erinnerungsträger betrachtet und nicht als eigenständige Schöpfung der Fürstin, die posthum gewürdigt werden sollte.

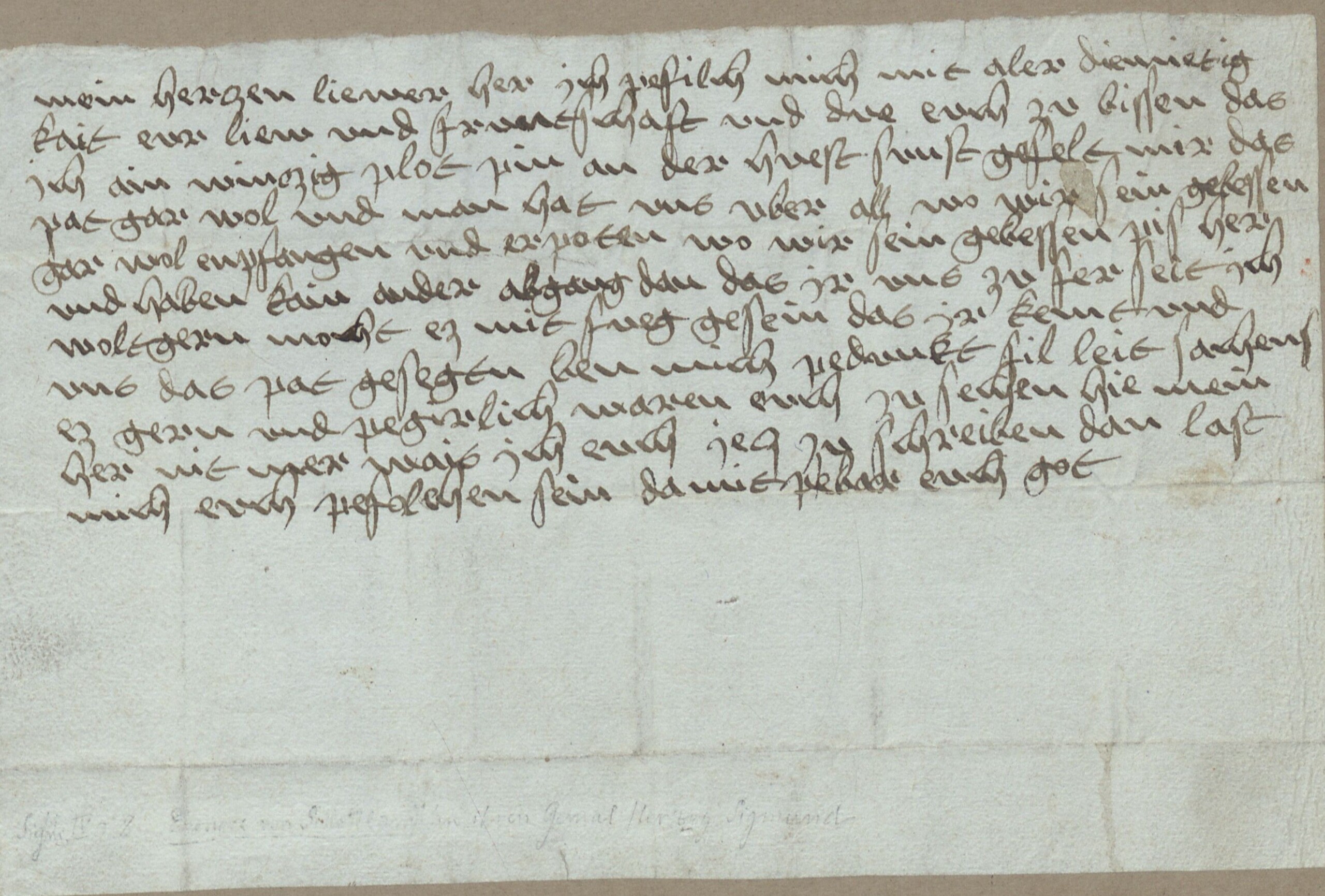

Sieht man sich Eleonores Korrespondenzen genauer an, wird klar, dass zumindest die erste Vermutung entkräftet werden kann und es sich dabei um eine aus der alten Forschung bekannte und typische Unterschätzung weiblicher Fähigkeiten und Kompetenzen handelt:13 die Fürstin verfügte nämlich über hervorragende Französisch- und Deutschkenntnisse. Allerdings, das ist wahr, kann die Entstehungszeit der Übersetzung nicht klar festgelegt werden. Wir haben also keinen Abgleich, wie lange Eleonore bereits in Tirol lebte, als die deutsche Version entstand.

Inzwischen wird eingesehen, dass die posthume Nennung der Fürstin durchaus auf Repräsentation und Wertschätzung hinweist. Sie unterstreicht also ihre Bedeutsamkeit für das literarische und kulturelle System ihrer Zeit und stellte weniger eine reine Vermarktungsstrategie dar.

Die aktuelle Forschungsmeinung bündelt sich in einem interpretatorischen Kompromiss und behandelt den Pontus und Sidonia-Roman als ein Gemeinschaftswerk, das möglicherweise unter der Leitung Eleonores entstanden sei.14 Ganz neue Überlegungen nähern sich sogar wieder der Vermutung einer eigenständigen Übersetzung, die vor dem Ableben der Fürstin aufgrund ihrer allgemeinen Bekanntheit keiner Erwähnung bedurfte.15 Eine unbezweifelbare Antwort auf die Frage, ob die Fürstin nun tatsächlich Autorin war oder ursächlich an der Übersetzung mitgewirkt hat, bleibt aus. Doch ist das überhaupt die richtige Frage?

Literatur als Netzwerk: Eleonore und ihre Verbindungen

Eleonores Wirken reichte weit über Innsbruck hinaus: Sie tauschte Bücher mit dem Münchner Hof, stand mit Mechthild von der Pfalz (1419–1482), neben der Kaiserin die zweitbedeutendste Frau im Reich, in Verbindung und pflegte Kontakte zu gelehrten Übersetzern und Autoren wie Heinrich Steinhöwel (1410/11–1479), Jacob Püterich von Reichertshausen (1400–1469)16 oder Georg von Ehingen (1428–1508). Letzterer nahm sie sogar als Figur in seinen Roman Reisen nach der Ritterschaft auf.17

Eleonore taucht in diesem Zusammenhang in den diversesten Rollen für das literarische System und den Literaturbetrieb der Zeit auf. Sie fungierte als Übersetzerin, Widmungsträgerin, literarische Figur sowie Leihgeberin und -nehmerin. Auch der Pontus-Roman selbst macht Eleonores Netzwerk sichtbar. So findet sich ein Exemplar in der Sammlung von Mechthild von der Pfalz.18 Deren Schwägerin, Margarete von Savoyen, besaß ebenso ein Exemplar, allerdings aus einer anderen Übersetzungstradition.19 Der Titel stieß an diversen Höfen auf Interesse und fand besonders bei adeligen Frauen Gefallen.

Die Netzwerke zeigen anschaulich: Literatur war im Spätmittelalter ein Medium der Diplomatie, des Austauschs – und ein Instrument für Frauen, (politisch) Einfluss zu nehmen. Diese Verbindungen waren keine Nebenschauplätze höfischer Repräsentation, sondern elementare Bestandteile der kulturellen und politischen Kommunikation. Bücher fungierten als symbolische Codes – als sichtbare Zeichen von Bildung, Macht und Verflechtung.20 Die Nennung Eleonores im Zusammenhang mit dem Pontus-Roman – unabhängig davon, ob sie der Realität entspricht oder nicht – zeigt ihre enorme Bedeutung für das literarische System und verdeutlicht das literarische Leben als aktiven Handlungsspielraum spätmittelalterlicher Fürstinnen.

Autorschaft im Mittelalter: Ein flexibles Konzept

Eleonores Beispiel zeigt eindrücklich: Die moderne Vorstellung von Autorschaft als individuelles Schöpfertum greift für das Mittelalter zu kurz. Textproduktion war häufig ein kollaborativer Prozess, der sich über Aufgaben wie übersetzen, schreiben, kommentieren, in Auftrag geben und fördern erstreckte. Autorschaft im mittelalterlichen Sinn ist somit ein Begriff, der immer mehrere Personen miteinbeziehen muss, er ist multifunktional zu denken und nur im Zusammenspiel mit dem Literatursystem und der Textproduktion der Vormoderne zu verstehen.21

Diese Komplexität eröffnet sich bereits über die zeitgenössischen Begrifflichkeiten „Autor*in“ und „Schreiber*in“. Schreiber*innen führten, aus der Perspektive des mittelalterlichen Sprachgebrauchs, meist „lediglich“ die technisch-mechanische Fabrikation eines Textes aus, wohingegen Autor*innen entweder Gefäße der Weisheit darstellten, also als direkte Rezipient*innen des göttlichen Wortes imaginiert wurden, wenn es sich um heilige Schriften handelte, oder eben selbst Konzeptor*innen von Texten und deren Inhalt waren.22 So wurde das Schreiben an sich als heilswirksame Tätigkeit verstanden, als ein Eingeweiht sein in die göttlichen Geheimnisse, jedoch genauso als schwere mühselige Arbeit.23 Spätestens mit dem Aufkommen des Humanismus waren Kenntnisse im Lesen und Schreiben dann auch im weltlichen Bereich Ausdruck von sozialem Status und gesellschaftlichem Prestige24 sowie für das neu entstandene Bürgertum eine Möglichkeit beruflich und finanziell aufzusteigen.25

Ab dem Hochmittelalter gewinnt jedoch bereits das Selbstverständnis als Autor*innen größere Relevanz. Das zeigt sich besonders deutlich über erhaltene Autorenbildnisse. Aber auch hier wird die Bandbreite an Tätigkeitsfeldern deutlich, die im Mittelalter für die Schöpfung eines Textes mitgedacht wurden. So werden Frauen auch in Schenkungs-, Widmungs- und Repräsentationsszenen gezeigt;26 also in Bild-Kontexten, in denen sie in Zusammenhang mit Schriftgut dargestellt, und dadurch über spezifische Rollen inszeniert werden. Das so präsente Bild eines (weißen, männlichen) Autors, als ein schöpferisches, autonomes Individuum, das für Originalität und Eigentum an einem Text steht, nimmt im 18. Jh. seinen Anfang und beeinflusst unsere Vorstellung bis heute.27 Es ist jedoch, wie sich gezeigt hat, für die Vormoderne nicht anwendbar.

Vor diesem Hintergrund ist es umso lohnender, weibliche Autorschaft im Mittelalter nicht allein auf die Frage nach dem „selbst geschriebenen Text“ zu reduzieren. Vielmehr eröffnet der Blick auf Übersetzungen, Kompilationen, Auftraggebende und Netzwerke ein komplexeres Verständnis davon, wie Frauen kulturelle und damit politische Räume prägten. Genauso schärft es den Blick bei der Erforschung der mittelalterlichen Buchproduktion. So gerät das Bild des abschreibenden Mönchs im Skriptorium immer mehr ins Wanken, wenn es stärker ins Bewusstsein tritt, dass auch weltliche wie geistliche Frauen geschrieben, illuminiert, kompiliert, verfasst und sogar ganze Schreibwerkstätten geleitet haben.28

Ein Fazit: Mehr als ein Name auf dem Titelblatt

Eleonore von Schottland steht stellvertretend für viele Frauen ihrer Zeit, deren Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte über Jahrhunderte hinweg marginalisiert oder in Frage gestellt wurden. Ihr Beispiel erinnert uns daran, dass Literaturgeschichte immer auch eine Geschichte des Einschlusses und Ausschlusses ist – und dass das moderne Verständnis von Autorschaft nicht ausreicht, um die Handlungsspielräume von Frauen im Mittelalter zu erfassen.

Eleonores Name auf der ersten Textseite des Pontus-Romans gibt somit Einblick in eine ganze Forschungstradition und ermahnt uns, in neuen Perspektiven zu denken und anachronistische Vorannahmen abzulegen.

Abbildungen

Abb. 1: Eleonore von Schottland, Stich, 18. Jh., Quelle: Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Gemäldegalerie, Wien.

Abb. 2: Ausschnitt mit Nennung Eleonores als Autorin im Pontus-Roman. Quelle: Bayerische Staatsbibliothek München, 2 Inc.c.a. 3649. Fol. 2r, 1498 (https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00026944?page=9).

Abb. 3: Tiroler Landesarchiv (TLA)/BBÄ MIB – Autogramme A-06.3: Deutscher Brief Eleonores an ihren Gemahl Sigmund von Tirol, ohne Datum.

Abb. 4: Gesamtdarstellung von fol. 2r des Pontus Romans aus der BSB, 2 Inc.c.a. 3649.

Abb. 5: Darstellung Eleonores Literarisches Netzwerk ©Ruth Isser

Anmerkungen

- Dazu eindrücklich: Therese Martin, Exceptions and Assumptions. Women in Medieval Art History, in: Therese Martin (Hrsg.), Reassessing the Roles of Women as ‘Markers’ of Medieval Art and Architecture (Visualizing the Middle Ages 7), Leiden und Boston, 2012, S. 1-33.

- Diane Watt, Medieval Women’s Writing. Works by and for Women in England, 1100-1500, Cambridge und Malden, 2007, S. 9f.

- Albrecht Classen, Reading Medieval European Women Writers. Strong Literary Witnesses from the Past, Frankfurt am Main 2016, S. 346.

- Emily Wingfield, Scotland’s Royal Women and European Literary Culture, 1424-1587, Turnhout 2023, S.124.

- Albrecht Classen, Spätmittelalterliche Frauen als Schreiberinnen und Sammlerinnen von volksprachigen Liedern. Ein Beitrag zur feministischen Mediävistik, in: Daphnis, 27,1 (1998), S. 31–58, hier S. 31; Susan Groag Bell, Medieval Woman Book Owners. Arbiters of Lay Piety and Ambassadors of Culture, in: Mary Erler u. Maryanne Kowalski (Hgg.), Women and Power in the Middle Ages, Athen, Georgia, London 1988, S. 149–187, hier S. 179.

- Joachim Bumke, Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, Bd. 2, München 1986, S. 705.

- Dazu bspw.: Dörthe Buchhester, Gelehrtes Frauenzimmer. Die Erziehung pommerscher Fürstenkinder um 1500, in: Das Mittelalter (09/2012, Vol. 17/1), S. 139-147. Jungen lernten Lesen und Schreiben meist nur – zumindest bis ins Spätmittelalter -, wenn sie für den kirchlichen Dienst vorgesehen waren.

- Karl-Heinz Spieß, Zum Gebrauch von Literatur im spätmittelalterlichen Adel, in: Ingrid Kasten and Werner Paravicini and René Pérenec (Hrsg.), Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter/ Transferts Culturels et Histoire Littéraire au Moyen Âge, Sigmaringen 1998, S. 85-101.

- Ein ausführlicher Aufsatz zu diesem Thema ist gerade für das Beiheft zur Verbandszeitschrift „Das Mittelalter“ 2026 in Arbeit. Ebenso befindet sich eine umfangreiche Dissertation zu Eleonore von Schottland in der Publikationsphase für die Reihe Mittelalterforschungen bei Thorbecke.

- Eigene sinngemäße Übertragung.

- Bspw.: Reinhard Hahn, Von französischen zungen in teutsch. Das literarische Leben am Innsbrucker Hof des späten 15. Jahrhunderts und der Prosaroman ‚Pontus und Sidonia (A)‘ (Mikrokosmos 27), Frankfurt am Main, Berlin u.a. 1990, S. 81.

- Albrecht Classen, Reading Medieval European Medieval Writers. Strong Literary Witnesses from the Past, Frankfurt am Main 2016, S. 258; Jan Hirschbiegel, Georg von Ehingen und Eleonore von Schottland Pontus und Sidonia. Ein Reisebericht und (s)eine (geheime) Botschaft, in: Bernard Guenée und Jean-Marie Moeglin (Hrsg.), Relations, échanges, transfers en Occident au cours des derniers siècles du Moyen Âge, Paris 2010, S. 521-537, hier S. 536; Albrecht Classen, Marital and Ethical Problems at Court: Pontus und Sidonia by Eleonore of Austria. A Late Medieval Contribution to Austrian Literature, in: Rocky Mountain Review 70.1 (2016), S. 23-33, hier S. 23.

- Wie etwa bei: Reinhard Hahn, Von französischen zungen in teutsch. Das literarische Leben am Innsbrucker Hof des späten 15. Jahrhunderts und der Prosaroman >Pontus und Sidonia (A)< (Mikrokosmos 27), Frankfurt am Main, Berlin u.a. 1990 oder Karl-Heinz Spieß, Zum Gebrauch von Literatur im spätmittelalterlichen Adel, in: Ingrid Kasten and Werner Paravicini and René Pérenec (Hrsg.), Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter/ Transferts Culturels et Histoire Littéraire au Moyen Âge, Sigmaringen 1998, S. 85-101.

- Gerhard Diehl und Ruth Finckh, Nachwort, Eleonore von Österreich, Pontus und Sidonia: Augsburg 1485. Deutsche Volksbücher in Faksimiledrucken. Reihe A, 15, Hildesheim, Zürich und New York 2002, S. 1-35, hier S. 17.

- Christa Bertelsmeier-Kierst, Fürstinnen und ihr Anteil am literarischen Kulturtransfer in deutschen Südwesten vor 1500, in: Klaus Oschema, Peter Rückert und Anja Thaller (Hrsg.), Starke Frauen? Adelige Damen im Südwesten des spätmittelalterlichen Reiches, Stuttgart 2022, S. 167-188, hier S. 172.

- Marburger Repertorium zur Übersetzungsliteratur im deutschen Frühhumanismus (MRFH) 0460: https://www.mrfh.de/0460.html (Stand: 18.08.2025).

- Christa Bertelsmeier-Kierst, Fürstinnen und ihr Anteil am literarischen Kulturtransfer in deutschen Südwesten vor 1500, in: Klaus Oschema, Peter Rückert und Anja Thaller (Hrsg.), Starke Frauen? Adelige Damen im Südwesten des spätmittelalterlichen Reiches, Stuttgart 2022, S. 167-188, hier S. 173.

- Janina Drostel, des gerte diu edele herzoginne. Möglichkeiten und Voraussetzungen weiblicher Teilhabe am mittelalterlichen Literaturbetrieb unter besonderer Berücksichtigung von Mäzenatentum (Kultur, Wissenschaft, Literatur 13), Frankfurt am Main 2006, S. 394.

- Anmerkung 116, in: Anja Thaller, Zur Buchkultur am spätmittelalterlichen württembergischen Hof Buchbesitz und literarische Interessen der Margarethe von Savoyen (1420–1479) im Spiegel ihrer Briefe, in: Nigel F. Palmer, Peter Rückert und Sigrid Hirbodian (Hrsg.), Württemberg als Kulturlandschaft. Literatur und Buchkultur an Klöstern und Höfen im späteren Mittelalter, Berlin und Boston 2023, S. 67-110, hier S. 92.

- Siehe dazu: Oren Margolis, The Politics of Culture in Quattrocento Europe: Rene of Anjou in Italy, Oxford 2016.

- Diane Watt, Medieval Women’s Writing. Works by and for Women in England, 1100-1500, Cambridge und Malden, 2007, S. 2.

- Katrin Graf, Bildnisse schreibender Frauen im Mittelalter. 9. bis Anfang 13. Jahrhundert, Basel 2002, S. 12.

- Robert Gramsch-Stehfest, Bildung, Schule und Universität im Mittelalter, Berlin und Boston 2019, S.5.

- Robert Šimůnek und Uwe Tresp, Einleitung, in: Dies. (Hrsg.), Wege zur Bildung. Erziehung und Wissensvermittlung in Mitteleuropa im 13.-16. Jahrhundert, München 2016, S. 8.

- Karl-Heinz Spieß, Zum Gebrauch von Literatur im spätmittelalterlichen Adel, in: Ingrid Kasten and Werner Paravicini and René Pérenec (Hrsg.), Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter/ Transferts Culturels et Histoire Littéraire au Moyen Âge, Sigmaringen 1998, S. 87.

- Katrin Graf, Bildnisse schreibender Frauen im Mittelalter. 9. bis Anfang 13. Jahrhundert, Basel 2002., S. 22.

- Siehe dazu: Jochen Schmidt, Die Geschichte des Genie-Gedankens der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750-1945, Darmstadt 1988.

- Vera Trost, “Drei Finger schreiben, aber der ganze Körper arbeitet…“. Zur Buchherstellung im Mittelalter, in: Josef Kirmeier, Alois Schütz und Evamaria Brockhoff (Hrsg.), Schreibkunst. Mittelalterliche Buchmalerei aus dem Kloster Seeon, Augsburg 1994, S. 111-122, hier S. 122. Oder: Alison I. Beach, Women as Scribes. Book Production and Monastic Reform in Twelth-Century Bavaria, Cambridge 2009.

Kommentar schreiben