1918 trat die sozialdemokratisch dominierte Volkswehr das militärische Erbe der k. u. k. Armee an. So ergaben sich neue Spielräume für die Verhandlung militärischer Männlichkeiten.

Am 3. November 1918 begann der neu gebildete Staatsrat offiziell mit dem Aufbau der Volkswehr und parallel dazu wurde das österreichisch-ungarische Heer demobilisiert.[1] Der Sozialdemokrat Julius Deutsch war als Unterstaatssekretär für Heerwesen hauptverantwortlich für den Aufbau der Volkswehr als neue Armee des entstandenen Staates Deutschösterreich.[2] Er stützte sich dabei auf ein Netzwerk von Vertrauensmännern aus der ehemaligen k. u. k. Armee und setzte auf die Zusammenarbeit mit den Soldatenräten, die im Herbst 1918 entstanden waren.[3]

Die sozialdemokratische Dominanz sowie die Abgrenzung zu den Armeetraditionen der Monarchie führten dazu, dass die Volkswehr als antimilitaristische Armee konzipiert wurde. Aus sozialdemokratischer Sicht stellte das Militär in der k. u. k. Monarchie ein Machtinstrument der Herrschenden dar, das in Form des Militarismus auf gesamtgesellschaftlicher Ebene greifbar wurde.[4] Um eine solche Entwicklung zu verhindern, sollte die Volkswehr nicht nur proletarisch gesinnt, sondern auch antimilitaristisch sein. Die Bezeichnung „antimilitaristisch“ meinte in diesem Zusammenhang auch den Bruch mit der uneingeschränkten Machtposition der Offiziere. Demokratische Auswahlprozesse und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Mannschaften – vor allem durch die Einrichtung der Soldatenräte – sollten den antimilitaristischen Charakter gewährleisten.

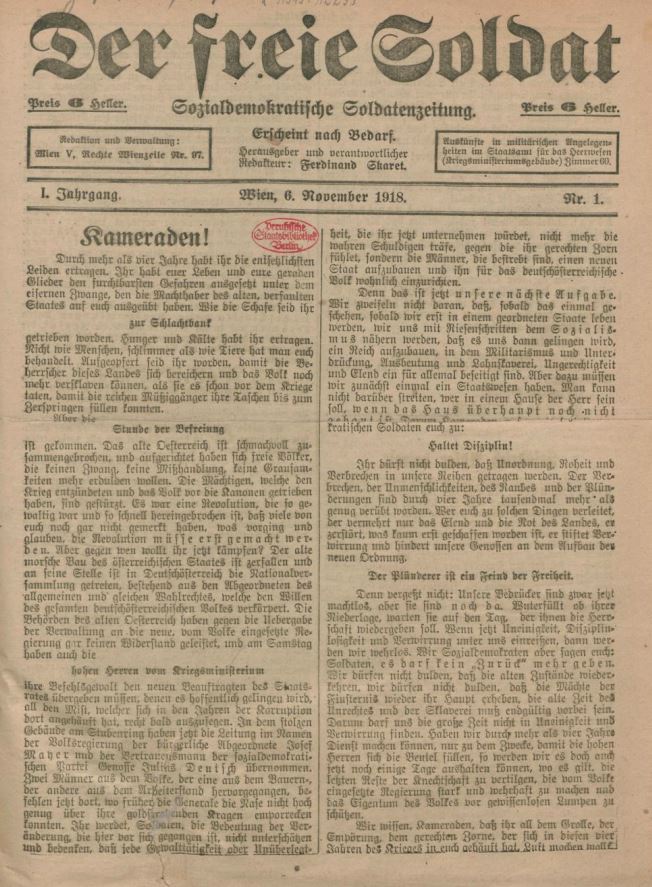

Der neue antimilitaristische Geist führte so auch zu einer Infragestellung traditioneller militärischer Hierarchien und zur diskursiven Reformulierung soldatischer Männlichkeitsentwürfe in der Volkswehr. Diese Vorstellungen wurden in öffentlichen Reden, etwa von Julius Deutsch oder Josef Frey, dem Vorsitzenden des Vollzugsausschusses des Wiener Soldatenrats, thematisiert und unter den Soldaten verbreitet. Zusätzlich verfügten Volkswehr und Soldatenräte mit der Zeitung Der Freie Soldat eine regelmäßig erscheinende Soldatenzeitung, die wiederum unter sozialdemokratischer Kontrolle stand.[5]

Militärische Männlichkeit in der Volkswehr: Solidarität statt Kameradschaft

Die sozialdemokratische Konstruktion soldatischer Männlichkeit verband militärische Kategorien mit neuen, vor allem aus sozialistischen Diskursen entlehnten Bedeutungen. Demnach sollte der Volkswehrsoldat ein Angehöriger der Arbeiter*innenklasse sein, ein „Arbeiter im Waffenrock“[6]. Auch der Begriff militärischer Kameradschaft wurde vor dem Hintergrund des Stichworts „Arbeiter*innensolidarität“ neu verhandelt.[7]

Obwohl die Kriegserfahrungen von Armeeangehörigen sehr unterschiedlich waren, sprach die Propaganda zwischen 1914 und 1918 beständig von der harmonischen Kameradschaft zwischen Offizieren und Mannschaften. Nach 1918 wurde diese Erzählung auch von Teilen des ehemaligen k. u. k. Offizierskorps fortgesetzt,[8] jedoch von sozialdemokratischer Seite infrage gestellt.

Dazu stand etwa in Der Freie Soldat geschrieben:

„Eine sonderbare Familie, fürwahr, in der der eine Bruder an abgesonderte[r] Tafel Speise und Trank genießt, wie wenige im Frieden in solcher Fülle und solcher Güte es sich leisten konnten, und der andere Bruder vom elendesten Fraß nicht so viel erhalten kann, um seinen hungrigen Magen nur halbwegs zu füllen.“[9]

Die vertikale Schützengrabengemeinschaft des Weltkriegs wurde als Zwangsgemeinschaft diskreditiert, die ehemaligen Privilegien des Offizierskorps kritisiert und entlang sozialistischer Deutungsmuster als Beispiel für gesellschaftliche Ungleichheit interpretiert.

In der Volkswehr sollte proletarische Klassensolidarität den negativ behafteten militärischen Kameradschaftsbegriff ersetzen. Das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt drückte sich nicht mehr in der Zugehörigkeit zum Militär aus, sondern speiste sich aus der Zugehörigkeit zur Arbeiter*innenklasse. Frauen und vielfach auch kommunistische Soldaten blieben davon im sozialdemokratischen Diskurs aber ausgeschlossen.[10]

Die Soldatenräte und die Entmachtung des k. u. k. Offizierskorps

Die wichtigste Einrichtung zur Sicherung des antimilitaristischen und demokratischen Charakters der Volkswehr waren die Soldatenräte. Sie wurden von den Mannschaften gewählt und waren viel mehr als eine Interessensvertretung. De facto hielten sie die Autorität in ihren Händen: So ging etwa das Straf- und Disziplinarrecht der Offiziere auf die von den Soldaten selbst gewählten Disziplinarausschüsse in den Bataillonsräten über.[11] Ebenso war die Ernennung von Kommandanten ohne die Zustimmung der Soldatenräte nicht durchsetzbar und Truppenoffiziere mussten eine vierwöchige Probezeit durchlaufen, an deren Ende der Soldatenrat über ihre Aufnahme urteilte.[12]

Damit waren die Soldatenräte das wichtigste Instrument, um die Macht der Offiziere zu brechen. Aus geschlechterhistorischer Sicht ist die Institution der Soldatenräte besonders spannend, weil sie nicht nur militärische Befehlshierarchien hinterfragte: Die Soldatenräte stellten durch die Entmachtung des Offizierskorps ganz grundsätzlich auch eine als „natürlich“ verstandene, ständische Hierarchie unter Männern infrage.

Die beschädigte Uniform und simulierte Offiziersmännlichkeit

Deutlich wurde diese Infragestellung in der Praxis der Uniformentwürdigung. Vielfach berichteten Offiziere im Winter 1918/1919 von Soldaten und Zivilist*innen, die ihnen die Distinktionszeichen von der Uniform gerissen hätten.[13]

Diese Praxis war nicht nur ein physischer Übergriff, sondern stellte auch auf symbolischer Ebene einen Angriff auf die (militärische) Männlichkeit des Offiziers dar: Die Entfernung der Distinktionszeichen machte den Rang und somit den gesellschaftlichen Status unsichtbar. Für den Offizier kam das einer symbolischen Entmachtung und öffentlichen Demütigung gleich. Die Uniform inklusive der Rangabzeichen als Ausdruck der Machtposition des Offiziers in der militärischen Hierarchie und seiner gesellschaftlichen Rolle verlor dadurch ihren Stellenwert.

In Der Freie Soldat verdeutlicht ein Leserbrief die Bedeutung der Distinktionszeichen als Ausdruck der Machtposition des Offiziers:

„Gibt es jetzt bei uns nebst den Volkswehren noch ein Militär oder nicht? Soviel mir bekannt ist nicht! Wieso kommt es dann, daß noch tausende und abertausende Offiziere in der Aufmachung aller militärischen Würden, mit Rangabzeichen, Auszeichnungen und Säbel und Sporen die Straßen füllen?“[14]

Das Zitat bezieht sich darauf, dass viele ehemalige Offiziere immer noch ihre Uniformen trugen. Die Demobilisierung der k. u. k. Armee bedeutete für viele Offiziere auch das Ende ihrer militärischen Karriere. Schon vor Kriegsende hatten sich in der Bevölkerung Feindseligkeiten gegenüber dem Offizierskorps aufgebaut. Die Vorwürfe von Macht-, Kompetenz- und Privilegienmissbrauch wurden nach Kriegsende offen ausgesprochen.[15]

Gerade für Offiziere waren die Um- und Aufbruchsjahre 1918/19 also vielfach eine Krisenerfahrung. Viele hatten immerhin nicht nur ihr berufliches und ökonomisches Auskommen verloren. Sie hatten auch ihren gesellschaftlichen Status und damit verbundene Privilegien, etwa den leichteren Zugang zu Nahrungsmitteln in Zeiten des Mangels, eingebüßt.[16]

Was der Historiker Oswald Überegger als militärische Vergesellschaftung des ehemaligen k. u. k. Offizierskorps in der Ersten Republik bezeichnet, ist nicht nur als Strategie in der Kriegserinnerungspolitik sowie den Ressourcen- und Verteilungskämpfen der Nachkriegszeit zu verstehen.[17] Vielmehr lässt sie sich auch als Reaktion auf die beschädigte Männlichkeit des Offiziers interpretieren: In Veteranenverbänden, Kameradschaften oder paramilitärischen Wehrverbänden schufen viele Offiziere eine militärische Parallelgesellschaft. Zwar waren auch ehemalige Mannschaftsangehörige Mitglieder solcher Vereinigungen, die Dominanz der ehemaligen Offiziere war aber unübersehbar. Dort fanden sie Räume, um sich ihrer militärischen wie männlichen Identität zu versichern und eine Art simuliertes Offiziersdasein führen konnten.[18]

Das Ende der Volkswehr

Nach dem Bekanntwerden des Friedensvertrags von St. Germain war klar, dass das Ende der Volkswehr bevorstand. Die Bestimmungen sahen ein kleines Berufsheer und keine allgemeine Wehrpflicht vor. Mit dem neuen Wehrgesetz 1920 wurde die Volkswehr dann auch in das Bundesheer umgewandelt.[19]

Die Position der Soldatenräte wurde massiv geschwächt, die Befehlsgewalt der Offiziere wiederhergestellt. Der Militärverband, der als sozialdemokratische Soldatengewerkschaft die Soldatenräte ersetzte, konnte den Verlust der Machtposition der Soldatenräte nur bis zu einem gewissen Grad aufwiegen.[20]

Mit der Ernennung Carl Vaugoins zum Heeresminister 1922 begann eine schrittweise konservative Restauration des Bundesheeres: Militärpolitisch fand eine Rückorientierung auf die idealisierten Militärtraditionen der Monarchie statt und die Verbindungen zu den Veteranenverbänden wurden gestärkt.[21]

Die Restauration traditioneller militärpolitischer Vorstellungen wird auch in der Weltkriegsgeschichtsschreibung der Ersten Republik sichtbar. Ehemalige k. u. k. Offiziere nahmen eine Monopolstellung ein und konstruierten ein offiziersgemäßes, unkritisches Kriegsbild, das die österreichische Militärgeschichte noch bis weit ins 20. Jahrhundert prägen sollte.[22]

Abbildungen

Abb. 1: „Die Errichtung der deutsch-österreichischen Volkswehr: Anwerbung von Mannschaften im Werbelokal der Deutschmeisterkaserne am Rennweg in Wien. Quelle: Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Bildarchiv ÖGZ S 646/83, https://onb.digital/result/10DE8154.

Abb. 2: Der Freie Soldat, 06. November 1918, 1. Quelle: https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN783884648.

Abb. 3: Das interessante Blatt, 09. Jänner 1919, 5. Quelle: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=dib&datum=19190109&seite=5&zoom=33.

Anmerkungen

[1] Vgl. allgemein zur Volkswehr: M. RAUCHENSTEINER: Landesverteidigung und Sicherheitspolitik 1918-1934. In: E. Talos, H. Dachs, A. Staudinger u. E. Hanisch (Hrsg.): Handbuch des politischen Systems Österreichs. Erste Republik 1918-1933.Wien 1995, 602-17.

[2] Zum Einfluss der Sozialdemokratie auf die Volkswehr und den militärpolitischen Verwerfungen am Beginn der Ersten Republik vgl. etwa R. KRIECHBAUMER: „… Die Frage der neuen Wehrmacht ist eine Sache der gesamten Arbeiterschaft…“. Von der Volkswehr zum Bundesheer und das Ende der Koalition 1920. In: G. Kastner, U. Mindler-Steiner u. H. Wohnout (Hrsg.): Auf der Suche nach Identität. Festschrift für Dieter Anton Binder. Wien 2015 (= Austria: Forschung und Wissenschaft, Geschichte 13), 73-92.

[3] Zur österreichischen Rätebewegung aus geschlechterhistorischer Sicht vgl. V. HELFERT: Frauen, wacht auf! Eine Frauen- und Geschlechtergeschichte von Revolution und Rätebewegung in Österreich, 1916-1924. Göttingen 2021 (= L’Homme Schriften 28).

[4] Zum sozialdemokratischen Verständnis von Antimilitarismus vor 1918 vgl. etwa G. HEISS: Zur antimilitaristischen Taktik der österreichischen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg. Die Diskussion auf dem Gesamtparteitag von 1903. In: G. Botz (Hg.): Bewegung und Klasse. Studien zur österreichischen Arbeitergeschichte. Wien 1978, 561-79.

[5] Vgl. Der freie Soldat. In: Arbeiter Zeitung, 5. November 1918.

[6] R: Kulturpionierarbeit. In: Der Freie Soldat, 1. September 1920.

[7] Zur Kameradschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vgl. T. KÜHNE: Kameradschaft. Die Soldaten des nationalsozialistischen Krieges und das 20. Jahrhundert. Göttingen: 2006 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 173).

[8] Vgl. O. ÜBEREGGER: Erinnerungskriege. Der Erste Weltkrieg, Österreich und die Tiroler Kriegserinnerung in der Zwischenkriegszeit. Innsbruck 2011 (= Tirol im Ersten Weltkrieg 9), 99-105.

[9] Vgl. Soldatenräte. In: Der Freie Soldat, 6. November 1918.

[10] Vgl. zur Exklusion von Frauen und kommunistischen Soldaten aus dem sozialdemokratischen Soldatenideal HELFERT, Frauen, 203-24.

[11] Vgl. H. HAUTMANN: Die Geschichte der Rätebewegung in Österreich 1918-1924. Wien/Zürich 1987, 250.

[12] Vgl. H. HAUTMANN: Die Arbeiter- und Soldatenräte. In: TALOS et al., Handbuch, 245-60. Hier: 259.

[13] Vgl. P. MELICHAR: Die Kämpfe merkwürdig Untoter. K.u.K. Offiziere in der Ersten Republik. In: ÖZG 9 (1998) 1, 51-84.

[14] Notizen. In: Der Freie Soldat, 14. Juni 1919.

[15] Vgl. ÜBEREGGER, Erinnerungskriege, 50-2.

[16] Vgl. O. ÜBEREGGER: Vom militärischen Paradigma zur ‚Kulturgeschichte des Krieges‘? Entwicklungslinien der österreichischen Weltkriegsgeschichtsschreibung im Spannungsfeld militärisch-politischer Instrumentalisierung und universitärer Verwissenschaftlichung. In: Ders. (Hrsg.): Zwischen Nation und Region. Weltkriegsforschung im interregionalen Vergleich. Ergebnisse und Perspektiven. Innsbruck: Wagner 2004 (= Tirol im Ersten Weltkrieg 4), 63-122. Hier: 84-6.

[17] Vgl. ÜBEREGGER, Erinnerungskriege, 54.

[18] Vgl. MELICHAR, Kämpfe, 59-64. Insgesamt müssen diese Aussagen aber sehr allgemein bleiben: Gerade die Unterschiede zwischen Stadt und Land bzw. industrialisierten und bäuerlich geprägten Gebieten sind kulturhistorisch noch kaum untersucht. Mit Ausnahme von Übereggers Studie zu ehemaligen Tiroler Offizieren (ÜBEREGGER, Erinnerungskriege) wissen wir wenig über militärische Vergesellschaftungsprozesse und ihre erinnerungskulturellen oder geschlechterhistorischen Aspekte in den Bundesländern.

[19] Vgl. RAUCHENSTEINER, Landesverteidigung, 607.

[20] Vgl. etwa Die Aufgaben des Militärverbands. In: Der Freie Soldat, 1. Mai 1920.

[21] Vgl. ÜBEREGGER, Paradigma, 77 u. 83.

[22] Vgl. Ebda, 75 u. 88-90.

Kommentar schreiben