Inwieweit ist die Berührung mit Quellen und das Nachdenken über Vergänglichkeit wichtig für die historische Arbeit? Ein Beitrag zum Staub in Archiven, Digitalisaten und der Auseinandersetzung mit dem Tod; auch Katzen kommen vor.

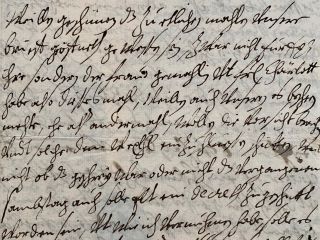

„Ich habe die ernste Überzeugung, daß die Naturwissenschaften noch unmittelbarere Bahnen als die Telegraphen für die Correspondenz der Gedanken in die Ferne entdecken werden. Nur schade, daß dann meine lahme Hand längst begraben sein wird u. so muß ich schon meistens mit dem Bleistift mich vertragen, da er mir den Zusammenhang mit theuren Freunden sichert.“[1] Iduna Laube, Franzensbad 24. Juni 1869

Iduna Laube (1808-1879), eine vielfältig engagierte Aktivistin in den Anfängen bürgerlicher Frauenvereine in Wien, schrieb an ihre Freundin Auguste von Littrow (1819-1890) über ihre Vision einer unmittelbareren Kommunikationsverbindung und drückte Bedauern über ihre eigene Vergänglichkeit aus.[2] Ihre Zeilen sind ein Beispiel dafür, dass historische Arbeit eine Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit ist – und diese wird erst durch die in Archiven gesammelten Quellenmaterialien möglich. Wer oder was beforscht werden kann, ist von den Praktiken der Konservierung und Katalogisierung sowie zunehmend auch von möglicher digitaler Verfügbarkeit abhängig.

Nicht-neutrale Archive

Das Archiv als Institution und Ort alltäglicher Praxis wird von Historikerinnen und Forscherinnen verwandter Disziplinen seit den 1990er Jahren diskutiert. Michel Foucaults Überlegungen zur Wissensproduktion in seiner „Archäologie des Wissens“[3] beeinflussten den sogenannten „archival turn“ maßgeblich. Ann Laura Stoler prägte diesen Begriff des Richtungswechsels, als sie im Rahmen der Postcolonial Studies für eine Politisierung von Archiven plädierte, deren Bestehen und Inhalt Herrschaftsansprüche und gesellschaftliche Machtverhältnisse widerspiegeln.[4]

Etwas, das bei einem Besuch im Archiv nicht vermieden werden kann, ist die Berührung mit Staub. Meine Reflexion über Staub und Vergänglichkeit setzte 2013 mit der Lektüre eines Beitrages von Carolyn Steedman ein, der im Rahmen des archival turns entstanden ist. Sie zitiert Jules Michelet:

„I breathed in their dust.“

Steedman argumentiert, dass Michelet mit dieser Aussage[5] nicht nur den empirischen oder gar transzendentalen Prozess des Wiedererweckens von Vergangenem meinte. Er atmete buchstäblich den mit Krankheit infizierten Staub der Toten ein, als er in den 1820er Jahren in den Pariser Archives nationales Quellen studierte.

Eine Informationsbroschüre der British Library detailliert, was der Staub alter Dokumente beinhalten kann:

„It is likely to contain pollens, mould spores, pest detritus, textile fibres, degraded leather, skin cells and other organic matter as well as inorganic materials.“[6]

Diese physiologische Komponente von Archiven drängt üblicherweise nicht ins Bewusstsein. Die Konsequenz wäre die Erkenntnis, dass Archivarbeit auch immer eine Begegnung mit dem Tod bedeutet.

Tod als Thema historischer Forschung

Die Auseinandersetzung mit dem Tod und das Nachdenken über Vergänglichkeit sowie den Prozess des Sterbens sind unterschiedliche Themen. Mit der Verbreitung kulturwissenschaftlicher Fragestellungen sind Studien entstanden, die sich zum Beispiel mit den Ritualen und Institutionen auseinandersetzen, die dem Ende des Lebens gewidmet sind.[7] Vor allem künstlerische Verarbeitung und mediale Berichterstattung über den Tod sind als Forschungsgegenstand ins Zentrum gerückt.[8]

Von einer „neuen Sichtbarkeit des Todes“[9] oder einer Enttabuisierung zu sprechen, erscheint mir allerdings zu einfach. Vermarktungsstrategien sind wohl für eine vermehrte mediale und künstlerische Aufmerksamkeit der letzten zwanzig Jahre mitverantwortlich.[10] Auch der Tod ist der Kommerzialisierung nicht entkommen.

In Wien ist der Hang zum Morbiden sicher nicht neu. Man denke an Wolfgang Ambros‘ „Es lebe der Zentralfriedhof“ oder die Möglichkeit, im Bestattungsmuseum in einem Sarg Probe zu liegen. Hör- und Sichtbarkeit allein bedeutet jedoch noch nicht Reflexion beziehungsweise die Bereitschaft, über das Sterben nachzudenken.

Das Sprechen über den Prozess des Sterbens ist meiner Meinung nach weiterhin ein Tabu. In bestimmten historischen Arbeitsbereichen wie den Genocide Studies, den Soma- und Trauma Studies im Rahmen der Körpergeschichte, der Medizin- und Militärgeschichte oder der historischen Thanato- und Suizidologie findet eine, oft hochpolitische, Auseinandersetzung mit dem Thema statt. In anderen historischen Forschungszusammenhängen ist die Verdrängung der Tatsache, dass die Protagonistinnen und Protagonisten tot sind, einfacher.

Von Würmern gefressen, in Staub zerfallen

Im Rahmen der Forschungen zu meiner Dissertation[11] las ich die „Encyclopädie für die weibliche Jugend.“[12] Antonie Wutka (1763-1824) verfasste dieses zwölfbändige Werk um 1800.[13] Wie viele andere Autorinnen des 19. Jahrhunderts betonte Wutka den geschlechterspezifischen Normen entsprechend, nicht für Profit oder die Öffentlichkeit geschrieben zu haben.

Mit diesem Postulat beruhigten Autorinnen ihre männlichen Kollegen vielleicht auch im Hinblick auf ihre Rezeption. In diesem Sinne wäre Schreiben nicht ein Mittel, um über ihren Tod hinaus erinnert zu werden, sondern lediglich für den gegenwärtigen guten Zweck im so genannten weiblichen Wirkungskreis gedacht. In einer Passage der Encyclopädie beschreibt Antonie Wutka ihren Verwesungsprozess und die Wirkung ihres Werkes über ihren Tod hinaus:

„Die Zeit nahet heran, und wer weiß, wie bald sie da seyn wird, daß der Tod uns voneinander trennt; dieser Mund, der Sie jetzt belehrt, wird dann auf immer verschlossen, diese Hand, die Sie jetzt zum Guten leitet, wird dann, von Würmern gefressen, in Staub zerfallen, ich selbst werde nicht mehr bey Ihnen seyn. Aber wir werden uns wieder sehen, meine Lieben, wenn wir alle auf dem Wege der Tugend bleiben, der zur ewigen Glückseligkeit führt, und das wollen Sie doch?“[14]

Dieses Zitat hat testamentarischen Charakter. Auch verrät es etwas über die katholische Prägung der Encyclopädie und die darin fortgeschriebenen zeitgenössischen Geschlechternormen, die Tugendhaftigkeit zum obersten Gebot für die weibliche Lebensführung auserkor.

Berührung und Konservierung

Die „zu Staub zerfallene Hand“ zeichnet den Bogen zum Beginn dieses Blog-Beitrages. Die Lektüre von Iduna Laubes Brief im Archiv bringt die Leserin in Berührung mit der Schreibenden und ihrer Zeit. Die Beschaffenheit der Quelle verrät oft einiges über ihren Entstehungskontext.

Auf die oben zitierte Liste der Zusammensetzung von Archivstaub bezogen, könnte man überlegen, dass Antonie Wutkas Hautzellen vermutlich nicht mehr herumschwirren, da keine Egodokumente erhalten sind. Es ist nur der Zunahme an digital verfügbarem Quellenmaterial zu verdanken, dass ich ihre Publikation gefunden habe. Der Staub ist bei Digitalisaten nicht mehr da, was ich als Stauballergikerin durchaus erfreulich finde. Ein weiterer Aspekt ist, dass digitalisierte Quellen vor der Berührung durch Forscher*innen und anderen, durch das Ausheben und Einsehen hervorgerufenen, Einflüssen geschützt sind; der Prozess der Zersetzung wird also verlangsamt.

Suchen und Finden

Überlegungen des archival turn sind besonders jetzt, im Zuge der Digitalisierung, wichtig.[15] In Carolyn Steedmans Text geht es nicht nur um den Staub in Archiven, sondern auch um die mit Archivarbeit verbundene, bisweilen mühsame, Auseinandersetzung mit Öffnungszeiten, Begegnungen mit Archivar*innen und Kolleg*innen sowie Reisetätigkeiten. Das alles und noch mehr, wie zum Beispiel Zufallsfunde oder persönliche Tipps, fallen im Umgang mit Digitalisaten weg.

Wichtiger noch ist in diesem Zusammenhang die Frage nach den eingangs erwähnten Herrschaftsansprüchen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Im besten Fall ist Digitalisierung eine Chance, Materialien zugänglich zu machen, die den herrschenden Narrativen neue Perspektiven hinzufügen oder sie in Frage stellen. Aus geschlechterhistorischer Perspektive sind besonders Initiativen hervorzuheben, die Lebensspuren von Menschen auffindbar machen, die zu gesellschaftlich benachteiligten Gruppen zählen. Ohne Digitalisierung wäre ich nicht auf das Werk von Antonie Wutka gestoßen, deren Existenz und Werk lange vergessen war.

Zum Schluss

Die Zukunftsprojektion, dass selbst nach dem Tod das eigene Schaffen relevant bleiben soll, spielt für Angehörige vieler Berufsgruppen eine Rolle. Möglicherweise mischt sich in diese Zukunftshoffnung auch eine Angst vor Nicht-Relevanz.

Der neoliberale Wissenschaftsbetrieb wirkt diesbezüglich keineswegs beruhigend, sondern schürt Befürchtungen, die Ähnlichkeiten mit Elementen von Todesangst haben: der Furcht vor der Nichtexistenz, der Vergänglichkeit, dem Scheitern des eigenen Tuns, des Vergessenwerdens. Angst lähmt und deshalb ist die Reflexion über den Forschungsalltag, eigene Verstrickungen mit und Projektionen auf die Vergangenheit notwendig.

Das Ganze am besten nicht todernst. Mein Nachdenken und Forschen ist von der Lektüre Terry Pratchetts begleitet, dessen Tod 2015 mich sehr berührt hat. Death als Figur kommt im Großteil seiner Scheibenweltromane vor. Sein Auftritt ist daran zu erkennen, dass für seine Aussagen ausschließlich Großbuchstaben verwendet werden.

„‚I meant,‘ said Ipslore bitterly, ‘What is there in the world that truly makes living worthwhile?’ Death thought about it.

CATS, he said eventually. CATS ARE NICE.“[16]

[1] WBR, H.I.N.-155732, Iduna Laube an Auguste von Littrow-Bischoff, 24. Juni 1869. Danke an Magdalena Augeneder für ihre Kommentare, Korrekturen und das Begleiten meines Schreibprozesses.

[2] Einmal mehr betont eine Autorin die Zentralität des Schreibens für ihr in-Beziehung-sein. Zur Praxis des Briefe Schreibens siehe den von Christa Hämmerle und Edith Saurer herausgegebenen Sammelband, Briefkulturen und ihr Geschlecht. Zur Geschichte der privaten Korrespondenz vom 16. Jahrhundert bis heute. L’homme Schriften 7 (Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2003).

[3] Michel Foucault, Archäologie des Wissens (Frankfurt am Main, 17. Aufl. 2015).

[4] Ann Laura Stoler, „Colonial Archives and the Arts of Governance. On the Content in the Form,“ in Carolyn Hamilton (et al.), Refiguring the Archive (London, 2002), 83-100.

[5] Jules Michelet, Oeuvres completes, Vol. 4. zitiert in Carolyn Steedman, „Something She Called a Fever: Michelet, Derrida, and Dust,“ in: The American Historical Review 106, no. 4 (2001), 1159-1180.

[6] British Library Publications, Cleaning books and documents. Zum PDF: https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/conservation/pdf-guides/cleaning-preservation-guide.pdf (02.05.2019).

[7] Zum Beispiel: Wolfgang Hameter, Meta Niederkorn-Bruck und Martin Scheutz (Hrsg*innen), Freund Hein? Tod und Ritual in der Geschichte (Innsbruck 2007). Auch auf die Arbeiten von Klaus Feldmann, Dominik Groß, Hubert Knoblauch, Franz-Josef Bormann, Gian Domenico Borasio und insbesondere die Todesbilder-Reihe bei campus sei hingewiesen. Danke an Michaela Maria Hintermayr und Jessica Richter für diese Hinweise und die tolle Betreuung meines Beitrages.

[8] Siehe Michaela Maria Hintermayrs Forschungen zu ihrem Promotionsprojekt „Todernst. Eine Analyse des geschlechtsspezifschen Suiziddiskurses in Österreich (1870 bis 1970)“.

[9] Siehe Thomas Macho und Kristin Marek [Hrsg*innen], Die neue Sichtbarkeit des Todes (München 2007).

[10] Die Serie „Six feet under“ erschien 2001 und wurde als enttabuisierende mediale Produktion rezensiert. Sie wird von Tina Weber im eben genannten Sammelband analysiert, siehe „Codierungen des Todes. Zur filmischen Darstellung von Toten in der amerikanischen Fernsehserie ‚Six Feet Under'“. In: Thomas Macho und Kristin Marek [Hrsg*innen], Die neue Sichtbarkeit des Todes (München 2007), 541-559.

[11] Waltraud Schütz, „Educational Entrepreneurs and the Politics of Schooling in Nineteenth-Century Habsburg Society.“ PhD Thesis, European University Institute, 2018.

[12] Antonie Wutka, Encyklopädie für weibliche Jugend, 12 Bände (Wien, 1815-16). Online (20.05.2019).

[13] Die Bände waren als Lehrbücher für Mädchen ab dem Grundschulalter konzipiert. Susanne Blumesberger bezeichnet Wutka als erste österreichische Jugenschriftstellerin, deren Leben und Werk heute allerdings nahezu vergessen ist. Blumesberger widmete Antonie Wutka mehrere biografische Beiträge, unter anderem: Susanne Blumesberger, Antonie Wutkas Encyclopädie für die weibliche Jugend. Ein Beitrag zum Jugendschrifttum des frühen 19. Jahrhunderts. In: Biblos. Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift. Hrsg.: Österreichischen Nationalbibliothek Wien: Phoibos Heft 50, 1 (2001), 23-34.

[14] Wutka, Encyclopädie, Band 5, 281.

[15] Der Forschungszweig „Digital Humanities“ befasst sich eingehend mit diesem Thema. Meine Überlegungen in meinem Forschungsalltag entstanden lediglich schlaglichtartig.

[16] Terry Pratchett, Sourcery (London 1988), 5.

Leave A Comment