Blickt man in Quellen der Beamt_innen- und Verwaltungsgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts, so springen eine_n Geschlechterfragen regelrecht an. Es ist Zeit für eine theoretisch fundierte Geschlechtergeschichte von Beamt_innen und Verwaltung – warum nicht mithilfe von Klassikerinnen dieses Fachs?

In einer Diskussion über den österreichischen Staatsdienst der 1920er Jahre bemerkte ein geschätzter Kollege mit viel Expertise in Beamt_innengeschichte: „Gender“ und geschlechtersensible Formulierungen seien hier doch kein Thema, weil es ohnehin praktisch keine Frauen gegeben hatte. „Praktisch keine“ meint 10 bis 20 %, je nach Quellenangabe, v.a. in subalternen Positionen),[1] was eben nicht dasselbe ist wie keine Frauen. Und seit wann sind mit „Gender“ nur Frauen angesprochen?

Klar, es ging und geht um Hierarchien, Macht, Herrschaft und Verhältnisse, die Frauen vielfach benachteiligen.[2] Das soll aber nicht dazu führen, dass Männer und Männlichkeiten als genderneutral durchgehen. Meine bisherige Erfahrung in der Erforschung von standesgemäßer Lebensführung österreichischer Staatsbediensteter zwischen 1918 und 1940 hat mir gezeigt, dass Geschlechterfragen ein sehr präsentes Thema sind.

Das verwundert nicht, wo doch berufliches und privates Leben von Staatsbediensteten qua Dienstrecht eng miteinander verknüpft sind.[3] In unterschiedlichsten Quellen, seien es Gesetze oder Disziplinarakten, werden geschlechtsspezifische Zuschreibungen von Eigenschaften und Aufgaben explizit und implizit angesprochen.

Mit Klassikerinnen Staatsdienst theoretisieren

Das ist der Geschichtswissenschaft nicht verborgen geblieben.[4] Woran es allerdings oft mangelt ist eine theoretische Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen. Zwei klassische Konzepte der Geschlechtergeschichte sollen für die Auseinandersetzung mit Beamt_innen und Verwaltung fruchtbar gemacht werden: einerseits Karin Hausens „Polarisierung der Geschlechtercharaktere“,[5] andererseits Joan Scotts Überlegungen zu „Gender as a useful category for historical analysis“.[6]

Mit Karin Hausen können wir das Modell des Lebensunterhalts von Staatsbediensteten als historisch gewachsen und (gegen Widerstände) wandelbar begreifen. Mit Joan Scott können wir Geschlechterverhältnisse in diesem spezifischen Kontext systematischer als bisher erfassen.

Karin Hausens „Polarisierung der Geschlechtscharaktere“

Karin Hausen verweist darauf, dass im Laufe des 18. Jahrhunderts neue Bezüge für die Unterscheidungen zwischen den Geschlechtern entstanden. Standen in der ersten Hälfte des 18. Jh. noch standesbezogene Eigenschaften und Aufgaben im Vordergrund, so wurden in den folgenden Jahrzehnten spezifisch weibliche und männliche „Charaktereigenschaften“ unterschieden, die gewissermaßen ins Innere der Persönlichkeit verlegt und naturalisiert wurden.

Zu dieser Zeit begann sich auch die geschlechterspezifische Arbeitsteilung zu verändern. Die neue Trennung von Öffentlichkeit und Familie, von Erwerbsarbeit und Hausarbeit im Aussagesystem der „Geschlechtscharaktere“ hat sich zuerst und am intensivsten bei der Gruppe der Beamten entwickelt. Sie wurde

„mit der verallgemeinerten Durchsetzung bürokratischer Prinzipien im Instanzenzug der Behördenorganisation und im Berufsbeamtentum erheblich beschleunigt. […] Für den Beamtenhaushalt bedeutete diese Entfaltung des bürokratischen Systems u.a., dass im Unterschied zu bäuerlichen und gewerblichen Haushalten Konsum und Erwerb voneinander getrennt erscheinen und beim Gelderwerb das Zusammenwirken der Eheleute prinzipiell nicht mehr vorgesehen ist.“[7]

Der Mann wurde zum Familienernährer. Sein Einkommen sollte es prinzipiell ermöglichen, die Familie zu erhalten und, etwa durch Witwenpensionen, auch im Krankheits- oder Todesfall zu versorgen. Diese Geschlechterordnung wurde zunehmend in Frage gestellt, als Frauen in vermehrtem Maße selbst im Staatsdienst (oder anderswo) ihren Lebensunterhalt verdienten oder zum Haushaltseinkommen beitrugen.

Joan Scotts „Useful category“

Scott hingegen entwirft in ihrem Aufsatz eine Definition von Gender, die bekanntlich aus zwei Teilen besteht:[8] Gender ist erstens ein konstitutives Element sozialer Beziehungen, beruhend auf den wahrgenommenen Unterschieden zwischen den Geschlechtern, und zweitens eine wesentliche Weise, um Machtverhältnissen Bedeutung zuzuweisen.

Zum ersten Teil formuliert sie vier Unterkategorien:[9] Erstens nennt sie Symbole, die zu einer bestimmten Zeit zugänglich und verbreitet und somit wirksam waren. Zweitens geht es um normative Konzepte, die die Interpretation dieser Symbole umsetzen und deren Grenzen abstecken. Der dritte Teil betrifft die Auffassung von Politik und die Bezüge von Geschlecht zu gesellschaftlichen Organisationen und Institutionen in der betreffenden historischen Situation. Als viertes fordert sie, auf die Umsetzung von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen in der subjektiven Identität historischer Personen zu achten.

Wie gut sich auch der Beamt_innendienst anhand dessen untersuchen ließe, möchte ich im Folgenden schlaglichtartig anhand einiger Quellenbeispiele illustrieren. Denn die Vergeschlechtlichung des Staatsdienstes ist bei genauerem Hinsehen allgegenwärtig.

Symbole: Der josephinische Beamte

Die Ebene der Symbole zeigt sich schon beim ersten Blick auf den josephinischen Beamten. Joseph II. hat Wesentliches zur Entwicklung des ‚modernen‘ Beamt_innentums beigetragen[10] und stilisierte sich selbst als idealtypischen Diener des Staates. Das Bild des unparteiischen, kompetenten pflichtbewussten – und männlichen – josephinischen Beamten wird bis heute evoziert.[11]

Normative Konzepte: Standesbewusstsein als männliche Tugend?

Landesregierung – 1926, Präsidium Personalsachen, Karton 584 (Foto: Therese Garstenauer).

Im zeitgenössischen Denken ging der Staatsdienst mit Vorstellungen spezifischer Tugenden einher, die die (als männlich gedachten) Staatsdiener mitzubringen hatten. Diese Eigenschaften bedurften einiges an Konstruktionsaufwand – ein Unterfangen, dass neben vielen anderen Zeitgenoss_innen auch der Staatswissenschafter Hans Nawiasky unternahm. In einer Studie diagnostizierte er einen

„[…] Mangel an Verständnis [der Frauen] für eine höhere Auffassung ihrer Stellung, der mit einer genauen Erfüllung der übertragenen Obliegenheiten ja nicht genügt wird, die vielmehr ein lebendiges Gefühl, ein inniges Verwachsen mit dem Wohl und Wehe des Staates als solchen erheischt. […] [D]ie steigende Übernahme von wirtschaftlichen Aufgaben durch den Staat [erhält] nur dann ihre volle Berechtigung, wenn sich seine Funktionäre als Organe der Gesamtheit betrachten, und die Verwirklichung der öffentlichen Interessen als oberstes Ziel ihrer Tätigkeit nicht aus dem Auge verlieren.“[12]

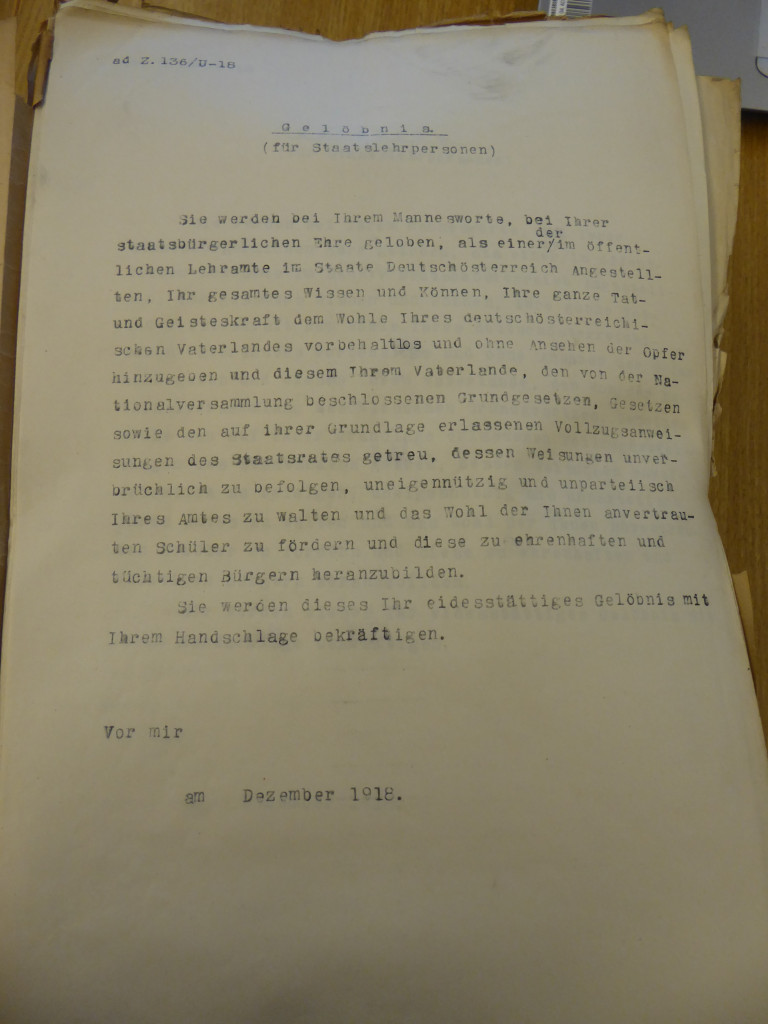

Diese eingeforderte Hingabe für den Staat, die den Einsatz der ganzen Person erforderten, zeigt sich auch in der Formulierung der vorläufigen Gelöbnisse von Beamt_innen in der Ersten Republik:

„Sie werden bei Ihrem Mannesworte und bei Ihrer staatsbürgerlichen Ehre geloben, als Diener des Staates Deutschösterreich Ihr gesamtes Wissen und Können, Ihre ganze Tat- und Geisteskraft dem Wohle Ihres deutschösterreichischen Vaterlandes vorbehaltlos und ohne Ansehung der Opfer hinzugeben […]“[13]

Dieses Gelöbnis, das Männlichkeit, Staatsbürgertum und Ehre so eng verquickt, mussten auch Frauen unterzeichnen.[14]

Politik, Bezüge zu gesellschaftlichen Organisationen und Institutionen: Dienst und Ehe

Wie wenig sich der Staatsdienst sich im dominierenden Verständnis von anderen Lebensbereichen trennen ließ, zeigt sich etwa an der Institution Ehe und ihrer Verwobenheit mit dienstlichen Fragen. Dazu noch einmal Nawiasky über die weiblichen Staatsbediensteten:

„Die Hoffnung der Neueintretenden, durch die Ehe ihrer Tätigkeit wieder entrückt zu werden, vermindert ihr Interesse an einem engeren Verhältnisse zu ihrer Dienststellung […]. Zu dieser psychologischen Wirkung der Ehe kommt noch ein weiterer […] Nachteil für den Wert der weiblichen Arbeitskräfte, die Tatsache, dass die Verheiratung dem Staate die Verfügung über sie gerade im Zeitpunkt ihrer besten Einarbeitung und der Vollkraft der Jahre entzieht.“[15]

Das Eheverbot für Frauen im Staatsdienst galt de jure für die meisten Berufe bis 1918/19 (mit Ausnahmen während des Ersten Weltkriegs); für Lehrerinnen hatte es aber in einigen österreichischen Bundesländern auch noch in den 1930er Jahren Bestand. Das sogenannte „Doppelverdienergesetz“ aus dem Jahr 1933 war eine weitere Maßnahme, verheiratete Beamtinnen aus dem Dienst zu verdrängen.[16]

Subjektive Identität: Wer grüßt wen zuerst?

Wie sehr der Staatsdienst von Gender durchzogen war, lässt sich an den subjektiven Identitäten der Beamt_innen ablesen, in Auseinandersetzung mit den jeweils geltenden gesellschaftlichen Normen und Anforderungen. Ich bringe hier ein Beispiel aus einem Disziplinarakt,[17] in dem eine Beamtin ihr Verhalten in einem Konfliktfall auch aus ihrem Verständnis von Geschlechterverhältnissen heraus erklärte und rechtfertigte:

Mathilde F., eine Oberoffizialin im Post- und Telegraphendienst war etwas verspätet im Dienst erschienen. Der Oberinspektor gab zu Protokoll: „lch habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie rechtzeitig im Dienste zu erscheinen oder sich zumindest zu entschuldigen hat. Darauf entgegnete sie mir, dass ich ihr gar nichts zu sagen habe, sie ist kein Dienstbote, sie wird sich über mich beschweren und übrigens kann ich sie anzeigen so oft ich will.“

Mathilde F. zufolge hatte der Oberinspektor in schreiendem Ton gesagt: „Zuerst kommen Sie zu spät und dann grüssen Sie nicht und entschuldigen sich nicht“, worauf sie erwidert habe, er solle nicht schreien, sie sei nicht seine Hausbesorgerin. Sie fügte hinzu, dass sie als Frau Herren überhaupt nie zuerst grüße.

Hier werden also soziale Hierarchien, vergeschlechtlichte Verhaltensnormen und Regeln, die sich in unterschiedlichen sozialen Kontexten widersprechen können, verhandelt.[18]

Kurzum:

Schon diese wenigen Vignetten zeigen wie zentral Geschlecht ist, wenn man sich für standesgemäße Lebensführung von öffentlich Bediensteten interessiert. Die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts brachten spannende Entwicklungen mit sich, die noch einer eingehenden, auch theoretisch fundierten, Erforschung harren.

Mit Karin Hausens „Geschlechtscharakteren“ kann das spezifische, historisch gewachsene Verhältnis von Privat und Öffentlich, von Reproduktions- und Erwerbsarbeit des Beamt_innenberufs adäquat erfasst werden. Joan Scotts „Useful category“ ermöglicht eine systematische Untersuchung von Geschlechterverhältnissen, die auch die männliche Prägung des Staatsdienstes nicht außen vor lässt.

Anmerkungen

[1] Rosemarie Fehrer, Die Frau als Angestellte in Wirtschaft und Verwaltung Österreichs, Linz 1989, 205.

[2] Siehe dazu etwa Joan W. Scott, Gender: A Useful Category of Historical Analysis, in: The American History Review 91/5 1986, 1053-1075, 1067ff.

[3] Gesetz, betreffend das Dienstverhältnis der Staatsbeamten und der Staatsdienerschaft (Dienstpragmatik), Reichsgesetzblatt für die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder Nr. 15 vom 25. 1. 1914, § 24.

[4] Vgl. etwa Karl Megner, Beamte. Wirtschafts-und Sozialgeschichtliche Aspekte des k.k. Beamtentums, Wien 1985, 297-301; Waltraud Heindl, Josephinische Mandarine. Bürokratie und Beamte in Österreich Band 2: 1848-1914, Wien 2013. Heidi Niederkofler, „… und halten wir es für äußerst peinlich, einen bestehenden Spalt in die Öffentlichkeit zu zerren“. Annäherungen an die Postbeamtinnen-Vereine ,Beamtinnensektion‘ bzw. ,Zentralverein‘ u. ,Reichsverein‘, Diplomarbeit Universität Wien, Wien 2000; Stefan Brakensiek, Die Männlichkeit der Beamten : Überlegungen zur Geschlechtergeschichte des Staates im Ancien Régime und an der Schwelle zur Moderne, in: Jens Flemming (Hg.), Lesarten der Geschichte : ländliche Ordnungen und Geschlechterverhältnisse, Kassel 2004, 137-150.

[5] Karin Hausen, Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“ – Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in: Werner Conze (Hg.), Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart 1976, 363-393.

[6] Scott, Gender.

[7] Hausen, Geschlechtscharaktere, 384.

[8] Scott, Gender, 1067.

[9] Scott, Gender, 1067ff.

[10] Vgl. John Deak, Forging a Multinational State : State Making in Imperial Austria from the Enlightenment to the First World War, Stanford 2015, 21f.

[11] „Wir haben ja den josephinischen Beamten, der ein Inbild der Korrektheit ist und auch eine Tradition darstellt, die im Land viel zu wenig gewürdigt und gepflegt wird.“ Vgl.„Natürlich sind wir schlampig“, Interview mit Armin Thurnher, in: Neue Zürcher Zeitung, 17.10.2016, Link 22.8.2019.

[12] Hans Nawiasky, Die Frauen im österreichischen Staatsdienst, Wien 1902, 227. Waltraud Heindl hat sich mit den misogynen Implikationen der Studie auseinandergesetzt, vgl, Heindl, Mandarine, 147-154.

[13] Zitiert in Gertrude Enderle-Burcel/Michaela Follner, Diener vieler Herren. Biographisches Handbuch der Sektionschefs der Ersten Republik und des Jahres 1945, Wien 1997, 528.

[14] Einzelne Ausnahmen habe ich allerdings im Kärntner Landesarchiv gefunden, in denen das Gelöbnis für weibliche Bedienstete angepasst wurde („Ich als Staatsbedienstete gelobe…).

[15] Nawiasky, Frauen, 227f.

[16] BGBl. Nr. 545 vom 15. Dezember 1933.

[17] Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Bundeskanzleramt, Präsidium, Disziplinaroberkommission, Karton 16, Mathilde F.

[18] Therese Garstenauer, „Beamtengefühl“ : Soziale Funktionen von Emotionen im österreichischen Staatsdienst der Zwischenkriegszeit, in: Administory 3/2018, 61-79, 71f., Link 22.8.2019.

Kommentar schreiben