Wie inszenierte die NS-Propaganda die Rolle von deutschen nichtverfolgten Frauen im Luftkrieg? Eine Analyse der Zeitschrift „Die Sirene“ zeigt, welche Frauenbilder vermittelt wurden – und welche Handlungsräume und Aufgaben „Volksgenossinnen“ darin zugeteilt wurden.

Die Zeitschrift „Die Sirene“ war das Presseorgan des Reichsluftschutzbundes (RLB) und erschien von 1933 bis 1944 vierzehntägig. Sie war für 20 Pfenning zu erwerben und lag in RLB-Dienststellen, in Behörden, Kasernen und in Arztpraxen vor. Ihr Inhalt sollte anhand von Berichterstattungen und Anleitungen Bürger:innen über Luftangriffe informieren und die „Volksgemeinschaft“[1] für den Luftschutz sensibilisieren und unterrichten.[2]

Die propagandistische Arbeit der „Sirene“ intensivierte sich, parallel zu den Kriegsgeschehnissen, insbesondere ab 1941. In dieser Phase nahmen auch deutsche nichtverfolgte Frauen als Kämpferinnen an der „Heimatfront“ eine immer wichtiger werdende Rolle in der deutschen Kriegsführung des Zweiten Weltkriegs ein.[3]

Der Blogbeitrag bespricht zentrale Rollenbilder nationalsozialistischer Frauen in der Zeitschrift „Die Sirene“: Zunächst wird der Luftkrieg geschlechterhistorisch kontextualisiert, anschließend werden die drei NS-Propagandabilder „Kameradin“, „Mädchen“ und „Mutter“ als idealtypische Kategorien von „Volksgenossinnen“[4] im Luftkrieg innerhalb der Zeitschrift diskutiert.

Geschlecht und ziviler Luftschutz

Geschlecht stellte im „totalen Krieg“, insbesondere im Gesamtkomplex des zivilen Luftschutzes, eine zentrale Ordnungskategorie dar.[5] Da ab 1941 die Zerstörung von Wohnungen und Häusern „stark in weibliche Handlungs- und Lebenszusammenhänge eingriff“, sollte die Propaganda in der Zeitschrift vor allem Frauen auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten und sie „an ihrem Lebensmittelpunkt mobilisieren“[6].

Ein besonderer Fokus der Propagandaarbeit des RLBs und seiner Zeitschrift lag auf den sogenannten „Volksgenossinnen“, die neben Selbstschutzkräften vor allem auch als RLB-Mitglieder und Amtsträgerinnen rekrutiert werden sollten.[7] Das Frauenbild in der NS-Zeitschrift „Die Sirene“ rückte „die Volksgenossin“ in den Mittelpunkt des zivilen Luftschutzes und inszenierte sie als Kämpferin für die „Heimatfront“, sowie als stabilen Kern der „Volksgemeinschaft“.[8]

Die Aufgaben von Frauen im Luftschutz

Die wichtigste Aufgabe von Frauen an der „Heimatfront“ im deutschen Luftkrieg war es, den sogenannten „Selbstschutz“ in Wohnhäusern, Behörden, Gaststätten und karitativen Einrichtungen zu organisieren. In der nationalsozialistischen Propaganda wurde diese Rolle damit begründet, dass der Schutz von Familie und Heim im weiblichen Aufgabenbereich liege. Besonders die den Frauen zugeschriebene „Mütterlichkeit“ wurde als Legitimation genutzt, um ihnen öffentliche und kriegsbezogene Aufgaben im Luftschutz zu übertragen.

Die Aufgaben der „Volksgenossinnen“ wurden in der Berichterstattung der Zeitschrift „Die Sirene“ regelmäßig thematisiert. Die Rollenbilder der „deutschen Frau“ reichten von jenem des jungen, frischen, fröhlichen Mädchens, das agil und vital ihrer Rolle als Vermittlerin und Systemerhalterin der Kriegszeit nachging, bis hin zur treuen Mutter, die bereits auf vielschichtige Art und Weise Standhaftigkeit, Zähheit und Hingabe für ihr „Vaterland“ bewiesen hatte, und es weiterhin tat.

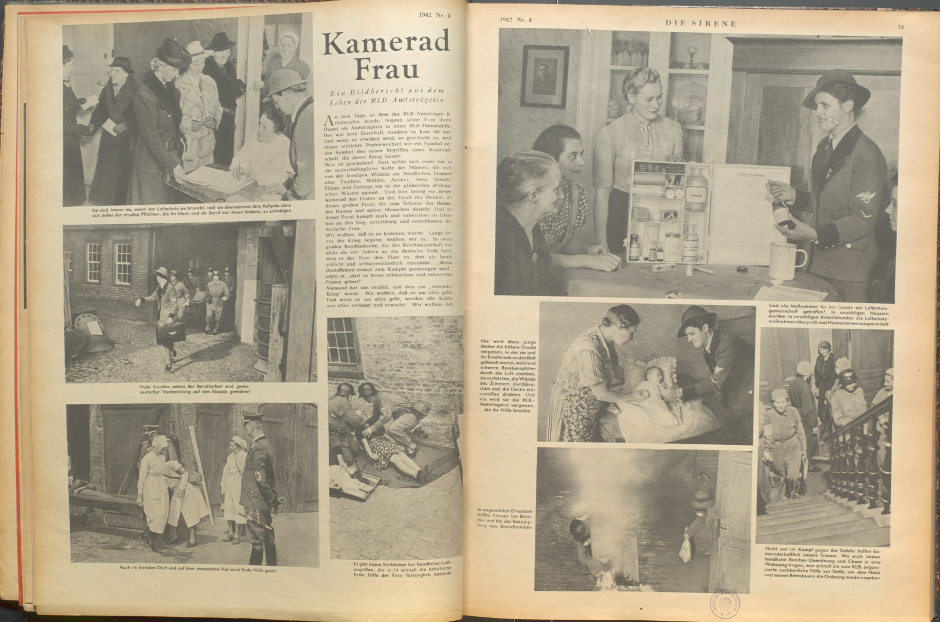

Propagandabild: Die Frau als Kameradin

Ein erstes deutliches Rollenbild, das in der „Sirene“ vermittelt wurde, war das der „Frau als Kameradin“[9], die, innerhalb der ihr zugeschriebenen Handlungssphären, als Erzieherin, Fürsorgerin und Hausfrau einen wichtigen Beitrag für den Luftkrieg leisten könne.

Laut dem Artikel „Die Frau in der Luftschutzfront – Eine bedeutsame Arbeitstagung der führenden Amtsträgerinnen des Reichsluftschutzbundes“ von 1941 war „die Frau […] in ihrem natürlichen, praktischen Sinn“ hervorragend dafür geeignet, ihr Wissen an andere weiterzugeben. Auch „die Luftschutzbereitmachung der Häuser und Wohnungen schrie geradezu nach dem Einsatz der Frauen“, denn Wohnung und Haus wurden eindeutig als „Tätigkeitsbereich der Frau“ deklariert.[10]

Ein weiterer Artikel von 1943 erläuterte, dass „gerade die Frau“ für die Beantwortung mancher Fragen am besten geeignet war, da sie die Rolle der Ratgeberin und Helferin ideal verkörperte. Auch die „wohnliche Gestaltung des Luftschutzraums“ war die „perfekte Aufgabe für Hausfrauen“, die dazu aufgefordert wurden, sich für das Gemeinwohl zu interessieren und zu engagieren, denn die deutschen Frauen sollen ihren Beitrag „zur Wehrhaftigkeit der Heimat“ beitragen und in keinem Fall beschämend oder pflichtvergessend sein.[11]

Propagandabild: Mädchen an der Luftschutzfront

Als weitere Kategorie des nationalsozialistischen Typus der „Volksgenossin“ im Luftkrieg wird in der Zeitschrift die Rolle des „tapferen Mädchens“ als diskursives Symbol deutlich. Die Inszenierung junger, mutiger Frauen sollte speziell junge Menschen als zusätzliche Kräfte für den zivilen Luftschutz mobilisieren und die Gefahr von Luftangriffen verharmlosen.

Der 1941 erschienene Artikel „… das ist doch gar nicht gefährlich!“, Untertitel „Junge Mädchen bekämpfen Brandbomben“, handelt von einem Bombeneinschlag in einer Schule und der heroischen Umgangsweise von dessen Leiterin und ihren Schülerinnen, die richtige Schutzvorkehrungen trafen und entstandene Brände problemlos löschten.[12]

Die Mädchen erzählen im Artikel, sie seien „vom RLB im Luftschutz ausgebildet“ worden und hätten keine Angst vor Angriffen aus der Luft gehabt. Die hier geschilderte Aktion sei eine „höchst vergnügliche Angelegenheit […] ohne gefährliche Hintergründe“ gewesen.

Abgesehen von der Verharmlosung der Gefahr von Luftangriffen, abgeworfener Bomben sowie der katastrophalen Schäden und Verletzungen, die daraus resultieren konnten, relativierte der Artikel die im Luftkrieg nötigen Schutzmaßnahmen und Handlungen, indem diese als geeignet für „junge, vergnügte Mädchen“ kodiert wurden. Die Mädchen wurden laut der Berichterstattung im Handumdrehen mit dieser Extremsituation fertig und gingen danach wieder gelassen ihrem Alltag nach.[13]

Noch dazu waren diese Mädchen, obwohl sie „noch nie richtigen Fliegeralarm erlebt“ hatten, ausgezeichnet in der Lage gewesen, Brände zu löschen und Schutzvorkehrungen zu treffen. Heroisches Vorbild der Schülerinnen war ihre Schulleiterin: sie bewahrte ebenso einen kühlen Kopf und löschte eine Brandbombe auf dem Dachboden „sozusagen im Vorbeigehen mit Sand.“[14]

Propagandabild: Mutige Mütter

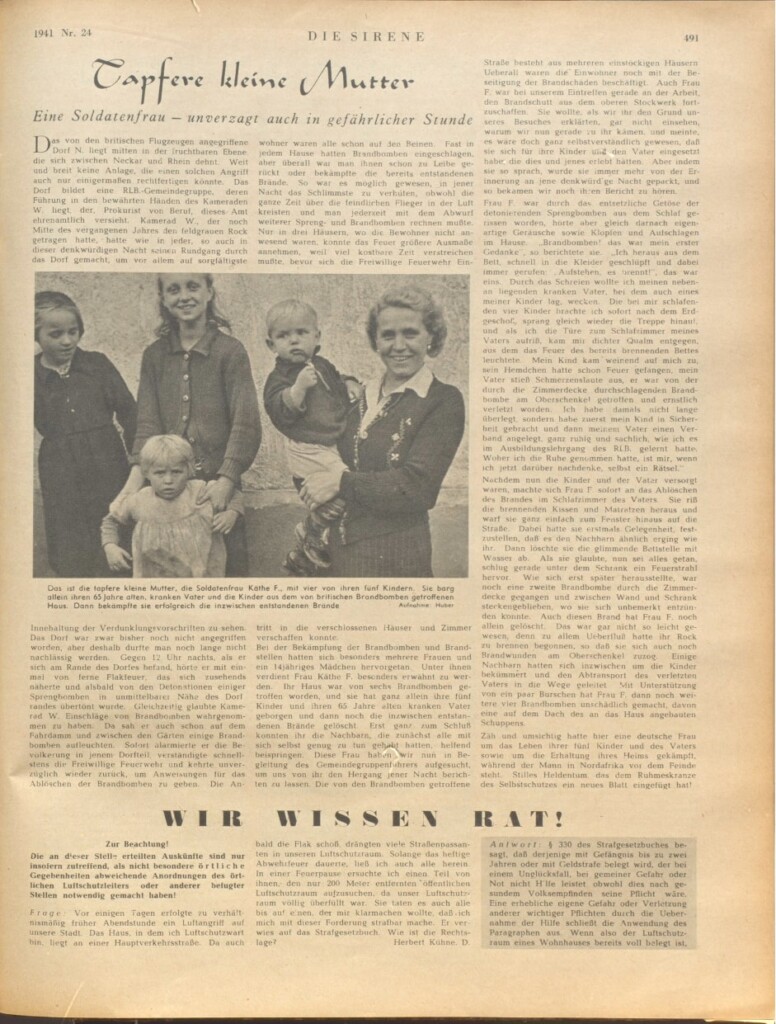

Das wohl zentralste weibliche Rollenbild in der Luftschutzpropaganda war jenes der „tapferen Mutter“, die nicht nur aufgrund ihres Daseins als Mutter bestens für Versorgungs-Aufgaben im zivilen Luftschutz geeignet war, sondern vor allem durch ihren mütterlichen Instinkt Kraft und Mut an den Tag legte. Somit wurde die Verantwortung des Mutter-Seins von dem Aufgabenbereich innerhalb der Familie auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt.

Der Artikel „Tapfere kleine Mutter – Eine Soldatenfrau, unverzagt auch in gefährlicher Stunde“ von 1941 thematisierte die Bekämpfung von Brandbomben in einem Dorf, bei der Käthe F. besonders löblich hervorstach. Nachdem das Haus der Mutter von sechs Brandbomben getroffen worden war, barg sie allein ihre fünf Kinder sowie ihren 65-Jahre alten Vater, bevor sie damit weitermachte, „die inzwischen entstandenen Brände“ zu löschen.[15]

Besonders aussagekräftig hinsichtlich der propagandistischen Wertevermittlung der Zeitschrift ist der letzte Absatz des Artikels, in dem betont wird, dass diese deutsche Frau „zäh und umsichtig […] gekämpft“ hatte „während der Mann in Nordafrika vor dem Feind“ stand.

Dieses weibliche stille Heldentum wurde als Gegenpol zur männlichen Rolle des an der Front für das Heimatland kämpfenden Soldaten inszeniert. Die Kombination beider Rollen verschmolz in der Propaganda zum Prototypen der „deutschen Familie“. Durch die Propagierung der Luftschutzgemeinschaft als ikonografische Entsprechung des männlichen, tugendhaften Einsatzes an der Front wurden die Leistungen der Frau in den Kriegsbemühungen aufgewertet.[16]

Fazit

Trotz ihrer aktiven Mithilfe im zivilen Luftschutz blieben Frauen im Nationalsozialismus weiterhin in ihrer traditionellen Geschlechterrolle verortet. Der zivile Luftschutz diente schlichtweg als Erweiterungsraum der hausfraulichen und mütterlichen Pflichten und propagierte Pflege und Betreuung als wichtige „weibliche“ Aufgaben.

Die Zeitschrift „Die Sirene“ verfolgte das Ziel, die Leserinnen durch entsprechende Artikel dazu zu bewegen, das propagierte Rollenbild anzunehmen und zu verkörpern. Gleichzeitig sollte durch die Berichterstattung die Moral der „Volksgemeinschaft“ für den zivilen Luftschutz aufrechterhalten werden.

Diese moralische Motivation wurde vor allem mit dem gezielten Einsetzen von „Mädchen“ als Referenzaspekt der Erzählungen in den Artikeln angestrebt. Die Gefahren des Luftkriegs wurden damit relativiert und die Bewältigung von Angriffen aus der Luft verharmlost. Die zentrale Botschaft war es, den Menschen die Angst vor dem Luftkrieg zu nehmen, denn „sogar“ junge Frauen waren im Luftschutz aktiv und erfolgreich beteiligt.

Abbildungen

Sämtliche Abbildungen entstammen den Beständen der Universitätsbibliothek Wien, in der die Ausgaben der Jahre 1941 bis 1943 archiviert sind.

Anmerkungen

[1] Der Begriff „Volksgemeinschaft“ wird in dem Beitrag entsprechend seiner Bedeutung in der NS-Ideologie nach Elisabeth Harvey verwendet: Volksgemeinschaft als „Einheit aller Mitglieder des ‚Volkes‘ in einer von Klassengegensätzen freien Gesellschaftsordnung auf nationaler und ‚rassischer‘ Grundlage.“ Das Verständnis von „Volksgemeinschaft“ diente während des NS auch dazu, die Teilhabe von Frauen an „gesellschaftlichen Aufgaben außerhalb des Hauses und der Privatsphäre zu begründen.“ Elizabeth Harvey, Weibliche Gemeinschaft als „Volksgemeinschaft“: Vergnügen, Konformität und Zwang, in: Detlef Schmiechen-Ackermann (Hg.), „Volksgemeinschaft“. Mythos, wirkungsmächtige soziale Verheißung oder soziale Realität im „Dritten Reich“?, Paderborn 2012, 251 f.

[2] Die Sirene wurde vom Deutschen Verlag Berlin vertrieben und vom Präsidium des Reichsluftschutzbundes (RLB) herausgegeben. Der NS-Reichsluftschutzbund (RLB) wurde im April 1933 als Zusammenschluss mehrerer nationalsozialistischer Organisationen und Vertreter gegründet. Obwohl er anfangs als eingetragener Verein bestand, hatte er eine enge Verbindung zum NS-Parteiapparat und unterstand dem Reichsluftfahrtministerium, an deren Spitze Hermann Göring als „Reichsminister der Luftfahrt“ stand. Der RLB war für das nationalsozialistische Regime eine wichtige Organisation, im Zuge derer die Zivilbevölkerung als Zielgruppe im Vordergrund stand. Vgl. Nicole Kramer, Volksgenossinnen an der Heimatfront. Mobilisierung, Verhalten, Erinnerung, Göttingen 2011, 107f; Bernd Lemke, Luftschutz in Großbritannien und Deutschland 1923 bis 1939. Zivile Kriegsvorbereitungen als Ausdruck der staats- und gesellschaftspolitischen Grundlagen von Demokratie und Diktatur, München 2005, 162; 323.

[3] Vgl. Lemke, Luftschutz, 134.

[4] „Volksgenossinnen“ spielten als weiblicher Teil der „Volksgemeinschaft“ eine wichtige Rolle. Damit meinte die NS-Führung ausschließlich ,,erbgesunde‘‘, ,,arische‘‘ sowie ideologisch und politisch nationalsozialistisch denkende und handelnde Frauen. Hunderttausende Frauen, die aus rassistischen, politischen sowie weltanschaulichen Gründen verfolgt und ermordet wurden, hatten keinen Zugang zu den ,,Integrations- und Partizipationsangeboten‘‘ des sogenannten „Dritten Reiches“. Der Begriff ,,Volksgenossin“ wird als Differenzbegriff verstanden, „der sich in Prozessen der Inklusion und Exklusion niederschlug‘‘. Kramer, Volksgenossinnen, 111; Sybille Steinbacher, Einleitung, in: dies. (Hg.), Volksgenossinnen. Frauen in der NS-Volksgemeinschaft, Göttingen 2007, 9-26, 13.

[5] Vgl. Kramer, Volksgenossinnen, 107f. Siehe auch Franka Maubach, Volksgemeinschaft als Geschlechtergemeinschaft. Zur Genese einer nationalsozialistischen Beziehungsform, in: Gudrun Brockhaus (Hg.), Attraktion der NS-Bewegung, Essen 2014, 251-268.

[6] Kramer, Volksgenossinnen, 107.

[7] Als Blockhelferinnen oder Blockwarte hatten sie die Verantwortung Selbstschutzkräfte auszubilden und waren Ansprechpartnerinnen für die Bevölkerung. Im Jahr 1939 waren 280.000 Frauen, 1943 bereits 620.000 Frauen als Amtsträgerinnen im RLB tätig. Vgl. Kramer, Volksgenossinnen, 118; Nicole Kramer, ,,Kämpfende Mütter‘‘ und ,,gefallene Heldinngen‘‘ – Frauen im Luftschutz, in: Dietmar Süß (Hg.), Deutschland im Luftkrieg. Geschichte und Erinnerung, Oldenburg 2007, 89.

[8] Siehe v.a. Sybille Steinbacher, Differenz der Geschlechter? Chancen und Schranken für „Volksgenossinen“, in: Frank Bajohr/Michael Wildt, Volksgemeinschaft. Neue Forschungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus, Frankfurt am Main 2009, 94-104. Für mehr zu Volksgemeinschaft siehe Dietmar von Reeken/Malte Thießen (Hg.), „Volksgemeinschaft“ als soziale Praxis. Neue Forschungen zur NS-Gesellschaft vor Ort, Paderborn 2013 ; Rolf Pohl, Das Konstrukt „Volksgemeinschaft“ als Mittel zur Erzeugung von Massenloyalität im Nationalsozialismus, in: Detlef Schmiechen-Ackermann (Hg.), „Volksgemeinschaft“. Mythos, wirkungsmächtige soziale Verheißung oder Realität im „Dritten Reich“, Paderborn 2012.

[9] Siehe z.B., Die Sirene, Kamerad Frau, Heft 4, 1942, 50ff.

[10] Die Sirene, Die Frau in der Luftschutzfront, Heft 14, 1941, 306f.

[11] Die Sirene, Die RLB-Blockhelferin wie sie sein soll, Heft 3, 1943, 28f.

[12] Die Sirene, … das ist doch gar nicht gefährlich!, Heft 1, 1941, 12.

[13] Die Sirene, … das ist doch gar nicht gefährlich!, Heft 1, 1941, 12.

[14] Die Sirene, … das ist doch gar nicht gefährlich!, Heft 1, 1941, 12.

[15] Die Sirene, Tapfere kleine Mutter, Heft 24, 1941, 491.

[16] Sirene, Tapfere kleine Mutter; Siehe auch Nicole Kramer, Mobilisierung für die „Heimatfront“. Frauen im zivilen Luftschutz, in: Sybille Steinbacher, Volksgenossinnen. Frauen in der NS-Volksgemeinschaft, Göttingen 2007, 69-92, insb. 71f.

Kommentar schreiben