Entgegen verbreiteten Annahmen verfügten Frauen in vormodernen Gesellschaften oftmals über starke Besitzrechte. Damit einher gingen weitgehende Handlungsmöglichkeiten, aber auch existenzbedrohende Risiken.

Kürzlich stellte Amelie Rakar in ihrem Blogbeitrag anschaulich dar, dass Frauen in Niederösterreich bereits im Spätmittelalter häufig (Mit-)Besitzerinnen von Land waren und relativ frei über ihre Güter verfügen konnten. Wie in der Ehe mit den eingebrachten Besitztümern der Partner*innen verfahren wurde, konnte regional stark variieren.

Idealtypisch ist zwischen Gütertrennung, also rechtlich separat gehaltenem Besitz von Mann und Frau, und Gütergemeinschaft, bei der ein Teil oder sämtliche Vermögenswerte zum Gemeinschaftsbesitz wurden, zu unterscheiden. In Niederösterreich war bis weit ins 19. Jahrhundert und darüber hinaus gemeinschaftlicher Besitz in der Ehe vorherrschend. Das hatte vor allem für die Zeit nach der Ehe, also den Witwenstand, drastische Auswirkungen.[1]

Starke Besitzrechte von Frauen

Frauen in Niederösterreich waren – insbesondere als Witwen – oftmals materiell besser abgesichert als in Regionen, in denen sie schwächere Besitzrechte am ehelichen Gemeinschaftsgut hatten.[2] Nach dem Tod des Ehemannes stand ihnen als Folge der Gütergemeinschaft häufig der größte Teil der Verlassenschaft zu, wodurch sie meist das Wohnhaus, den Betrieb oder den Hof übernahmen, auch dann, wenn Kinder anwesend waren.[3]

Dazu kam, dass Frauen in Niederösterreich, anders als in den meisten anderen Regionen, zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens einer Geschlechtsvormundschaft unterstellt waren.[4] Erwachsene Frauen konnten ohne Beiziehung eines männlichen Geschlechtsvormundes rechtsgültige Geschäfte abschließen. Damit konnten sie über ihren Besitz weitgehend frei verfügen.

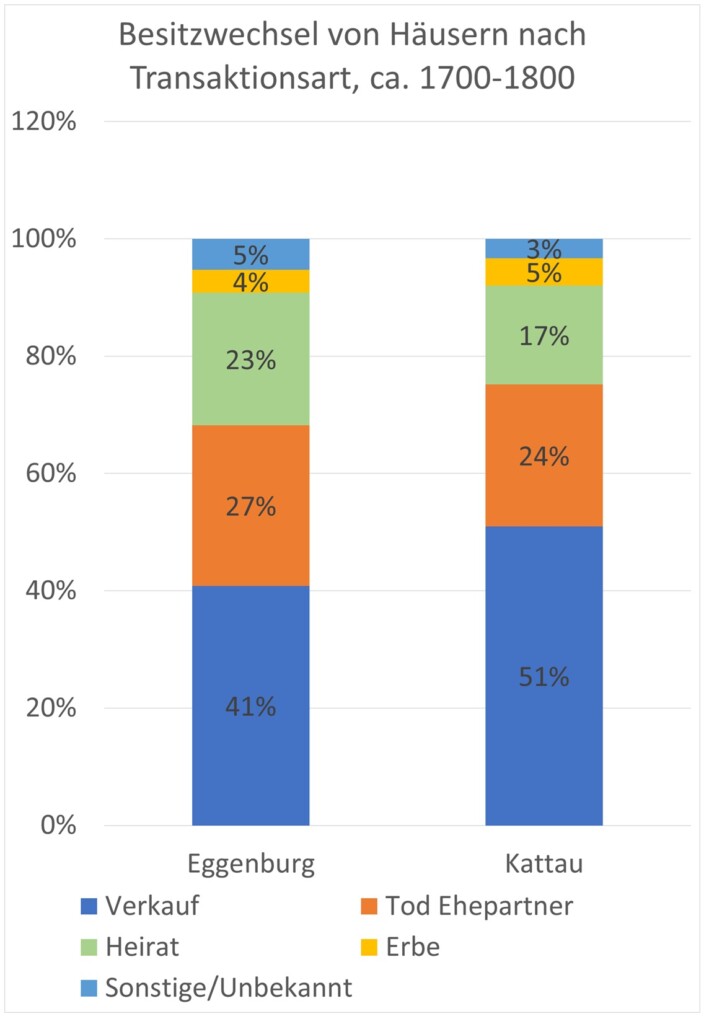

Abbildung 2 stellt die Besitzwechsel von Häusern in der Stadt Eggenburg und der ländlichen Herrschaft Kattau im nördlichen Niederösterreich im Zeitraum von etwa 1700 bis 1800 dar. Es zeigt sich, dass Besitzwechsel im Zusammenhang mit dem Beginn und dem Ende einer Ehe in beiden Orten mehr als 40 Prozent der Fälle ausmachten. Das bedeutete also, dass Kinder oftmals zugunsten eines neuen Ehepartners und potenzieller Kinder aus der neuen Ehe leer ausgingen. Ihre Erbansprüche wurden in solchen Fällen als Geldbetrag ausbezahlt oder verzinslich angelegt. Das Haus übernehmen konnten sie aber häufig nicht.

Maria Anna Dirnbergerin: aktive Unternehmerin statt armer Witwe

Der Fall von Maria Anna Dirnbergerin, einer Hebamme aus Eggenburg, veranschaulicht einige der ökonomischen Handlungsspielräume, die Witwen durch das Erb- und Besitzrecht in Niederösterreich im 18. Jahrhundert haben konnten. Ihr Ehemann Joseph, ein Leinwebermeister, war 1779 gestorben, wodurch sie als Witwe zur alleinigen Besitzerin des gemeinsamen Hauses wurde.[5] Das Leinwebergewerbe führte Maria Anna Dirnbergerin nach seinem Tod scheinbar nicht weiter. Sie verkaufte das Haus, das zugleich als Arbeitsstätte diente, 1782 an den Leinwebergesellen Johann Jethall aus Stockerau für die recht stattliche Summe von 1.300 Gulden.[6] Zudem handelte sie sich aus, dass sie für ein weiteres Jahr und einen Tag im Haus bleiben konnte.

Die Witwe wohnte in weiterer Folge aber nicht etwa zur Miete bei anderen Personen, was durchaus eine Option gewesen wäre. Stattdessen kaufte sie Anfang 1784, kurz nach Ablauf der vereinbarten Frist, ein neues Haus vom Goldschmiedemeister Martin Michalitsch für den wesentlich niedrigeren Betrag von 230 Gulden.[7]

Umstrukturierung der Vermögenswerte und Geldverleiherin

Was sie mit dem restlichen Geld gemacht hatte, darüber gibt ihr Nachlassinventar Auskunft. Diese Dokumente wurden häufig nach dem Tod angelegt, um Erbansprüche und ausständige Schulden der Verstorbenen zu ermitteln. Sie listen mehr oder weniger vollständig die Vermögenswerte und die Verbindlichkeiten der verstorbenen Person auf.

Maria Anna Dirnbergerin war 1807 im Alter von etwa 53 Jahren gestorben und hinterließ zwei erwachsene Töchter.[8] Das Inventar enthält das neue Haus sowie einiges an Hauseinrichtung und Kleidung, aber keine Werkzeuge, Gerätschaften, Grundbesitz, oder sonstige Produktionsmittel. Stattdessen entfiel mehr als die Hälfte des Aktivvermögens auf drei Darlehen, die sie wahrscheinlich aus dem Erlös des Verkaufs des ersten Hauses an zwei Personen aus Gänserndorf und Retz zu fünf Prozent jährlichen Zinsen verliehen hatte.

Frauen als Finanzdienstleisterinnen

Das Vorgehen, das wir hier sehen, war in der frühen Neuzeit nicht ungewöhnlich. Professionelle Finanzinstitutionen wurden für die breite Bevölkerung außerhalb großer Städte in der Form von Sparkassen erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts verfügbar. Davor waren sie auf andere Formen der Finanzierung angewiesen. Institutionen wie Pfarrkirchen und Spitäler konnten als Geldleiher auftreten, aber auch direkte Kreditgeschäfte zwischen Privatpersonen waren gängig.[9]

Während der Großteil des Vermögens von Handwerker*innen und Bäuer*innen in ihren Haupterwerbsjahren typischerweise in Produktionsmitteln wie Immobilienbesitz und Werkzeugen gebunden war, wurden besitzende Personen gerade im Alter nicht selten zu wichtigen Geldgeber*innen.[10] Gerade Witwen konnten sich so ein gutes Stück Unabhängigkeit bewahren. Gleichzeitig hatten Personen ohne entsprechendes Vermögen diese Optionen nicht und mussten oftmals bis ins hohe Alter hart arbeiten.

Schuldenfalle Gütergemeinschaft

Während also der Fall der Maria Anna Dirnbergerin zeigt, wie sich manche verwitwete Frauen durch das Ehegüter- und Erbrecht im Alter versorgen konnten, barg die Gütergemeinschaft auch den Nachteil der gemeinsamen Haftbarkeit für Schulden. Nicht nur Vermögenswerte wurden gemeinsam besessen, sondern auch für Verbindlichkeiten waren sowohl Ehemann als auch Ehefrau verantwortlich.

Eva Rosina Leipolderin kaufte gemeinsam mit ihrem Verlobten Joseph Willerstorfer 1748 das Haus ihrer verwitweten Mutter Eva Maria in Eggenburg.[11] Von den 700 Gulden Kaufpreis sollten 600 Gulden direkt zur Tilgung der Schulden der Mutter verwendet werden. Tatsächlich wurden Teile dieser Schulden aber nicht beglichen, sondern von den Käufern übernommen und weitergetragen. Darunter fielen Kredite bei der Stadt Eggenburg und beim örtlichen Bürgerspital sowie offene Steuerforderungen. Weil sie offensichtlich über längere Zeit nicht in der Lage waren, die Schuldenlast zu bewältigen, wurde ihnen vom Stadtrat 1770 befohlen, ihren Besitz zu versteigern, was schließlich 1774 geschah.

Das Haus, das sie von der (Schwieger-)Mutter übernommen hatten, war damit verloren, allerdings lebten sie dort weiterhin bei den neuen Besitzer*innen zur Miete. Aufgrund der Gütergemeinschaft hatten sie ihr Vermögen nicht nur gemeinsam besessen, sondern auch gemeinsam wieder verloren. Ein besonders geschütztes Gut, wie es in manchen Regionen die Mitgift war, gab es hier nicht.

Fazit

Im Bezug auf die Besitzrechte von Frauen war Niederösterreich in der frühen Neuzeit ein Spezifikum und unterschied sich damit auch von den meisten anderen Regionen der Habsburgermonarchie. Die Kombination aus ehelicher Gütergemeinschaft und Abwesenheit von Geschlechtsvormundschaft erlaubte Frauen einen weitergehenden Handlungsspielraum im Umgang mit ihrem Vermögen und insbesondere für die Zeit als Witwen eine bessere materielle Absicherung. Vermögensübertragungen erfolgten daher, wie in Abbildung 2 dargestellt, häufig über Verehelichung, Tod, und Wiederverehelichung, was nicht selten zu regelrechten Wiederverheiratungsketten führte. Oftmals hatte das eine Reihe an horizontalen Besitztransfers zur Folge. Trotz staatlicher Bestrebungen seit Josephinischer Zeit in den 1780er Jahren, die Gütergemeinschaft zurückzudrängen und Gütertrennung durchzusetzen, blieb die Gütergemeinschaft bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die Norm.[12]

Abbildungen

Abb. 1: Ferdinand Georg Waldmüller, Niederösterreichische Bauernhochzeit [Die Perchtoldsdorfer Hochzeit] (1843), Credit: 1910 Legat Leopoldine Stifft. Sammlung Belvedere, Inv.Nr. 1122, online: https://sammlung.belvedere.at/objects/126/niederosterreichische-bauernhochzeit#.

Abb. 2: Grafik: Matthias Donabaum; Quellen: Niederösterreichisches Landesarchiv (NÖLA), BG Eggenburg 04/01, 04/02, 04/10, 04/11, 04/12, 11/02, 11/03, 11/07, 11/16, 11/17, 11/18; Stadtarchiv Eggenburg (StAE), Kauf- Verkaufs-, dann Tausch- und Ubernahms-Contracten Protocollum 1778–1789.

Abb. 3: Unbekannte*r Künstler*in, Modebild: „Dame in Trauerkleidung“, 1800, Wien Museum Inv.-Nr. M 30115, CC0, online: https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/47392/.

Anmerkungen

[1] Vgl. auch Margareth Lanzinger und Matthias Donabaum, Bauern und Bäuerinnen. Rechtliche, sozioökonomische und geschlechtsspezifische Kontexte, in: Tobias E. Hämmerle, Josef Löffler, Elisabeth Rosner, Martin Scheutz (Hg.), Niederösterreich im 18. Jahrhundert. Band 2: Gesellschaft, Kultur und Religion (St. Pölten 2024) 107–114.

[2] Margareth Lanzinger, Aushandeln von Ehe – Heiratsverträge in europäischen Rechtsräumen. In: Margareth Lanzinger, Gunda Barth-Scalmani, Ellinor Forster und Gertrude Langer-Ostrawsky (Hg.), Aushandeln von Ehe. Heiratsverträge der Neuzeit im europäischen Vergleich (Köln 2010) 18.

[3] Helmuth Feigl, Bäuerliches Erbrecht und Erbgewohnheiten in Niederösterreich, in: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien (Hg.), Festschrift zum 70. Geburtstag von Karl Lechner (Wien 1967) 163–171; Gertrude Langer-Ostrawsky, Vom Verheiraten der Güter. Bäuerliche und kleinbäuerliche Heiratsverträge im Erzherzogtum Österreich unter der Enns, in: Lanzinger et al. (Hg.), Aushandeln von Ehe, 71–73.

[4] Ernst Holthöfer, Die Geschlechtsvormundschaft. Ein Überblick von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, in: Ute Gerhard (Hg.), Frauen in der Geschichte des Rechts. Von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart (München 1997) 390-451.

[5] Stadtarchiv Eggenburg (StAE), Inventurs- und Abhandlungsprotokollum 1778–1783, fol. 93r.

[6] StAE, Kauf- Verkaufs-, dann Tausch- und Ubernahms-Contracten Protocollum 1778–1789, fol. 137v.

[7] Ebenda, fol. 185r.

[8] Niederösterreichisches Landesarchiv (NÖLA), BG Eggenburg 04/15, Inventurs- u. Abhandlungsprotokoll, fol. 208v.

[9] Vgl. exemplarisch: Sheilagh Ogilvie, Markus Küpker und Janine Maegraith, Household Debt in Early Modern Germany. Evidence from Personal Inventories. in: The Journal of Economic History 72, Nr. 1 (2012) 134–167; Gabriele B. Clemens und Daniel Reupke, Challenging the Institutional Revolution of Credit Markets in the Nineteenth Century, in: Marcella Lorenzini, Cinzia Lorandini und D’Maris Coffmann (Hg.), Financing in Europe. Evolution, Coexistence and Complementarity of Lending Practices from the Middle Ages to Modern Times, (Cham 2018) 267–288; Elise M. Dermineur, Peer-to-Peer Lending in Pre-Industrial France, in: Financial History Review 26, Nr. 3 (2019) 359–388.

[10] Christiaan van Bochove und Jaco Zuijderduijn, Years of plenty, years of want? An introduction to finance and the family life cycle, in: The History of the Family 27, Nr. 2 (2022) 201–220.

[11] Dieser Fall wurde ausführlich beschrieben in: Matthias Donabaum und Janine Maegraith, Verbriefung und Finanzierung von Erbteilen und Ehegütern. Rechtskontexte im Vergleich: Niederösterreich und südliches Tirol im 18. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 70, Nr. 1 (2022) 21–40.

[12] Gertrude Langer-Ostrawsky und Margareth Lanzinger, Ehe, Familie und Verwandtschaft. Beziehungen in sozialen, ökonomischen und rechtlichen Kontexten, in: Oliver Kühschelm, Elisabeth Loinig, Stefan Eminger und Willibald Rosner (Hg.), Niederösterreich Im 19. Jahrhundert, Band 2: Gesellschaft und Gemeinschaft. Eine Regionalgeschichte der Moderne (St. Pölten 2021) 234–236.

Kommentar schreiben